Inventaire national des plans d’eau et suivi satellitaire

Copyright photo : Ramon Perucho de Pixabay

Le suivi satellitaire est un outil potentiellement très puissant pour le suivi des eaux continentales. Depuis 2020 un effort conjoint a été mené entre le Ministère de la transition écologique (Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) ; Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB)) et le Centre national d’études spatiales (CNES) pour développer son utilisation opérationnelle en appui aux politiques publiques de l’eau, et notamment pour la connaissance, le suivi et la gestion des plans d’eau.

L'arrêté du 25 janvier 2010, qui établit le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, prévoit dans son article 3 la mise en place d’un programme de suivi quantitatif des plans d’eau.

Ce besoin a été rappelé à plusieurs occasions (Assises de l’eau en 2019 ; Varenne agricole de l’eau et du changement climatique en 2022).

La réalisation d’un premier Inventaire national des plans d’eau (INPE), socle d’un tel suivi, a été menée à bien en 2022-2024.

La méthode / en pratique

Les plans d’eau sont définis comme des « étendues d'eau continentale de surface, libre, stagnante, en eau plus de deux mois de l’année ou à vocation de stockage temporaire » (cette précision vise à écarter les zones de submersion temporaire).

L’INPE a visé l’exhaustivité pour les plans d’eau de plus de 0,1 ha (Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau) et un contenu informationnel riche (150 attributs pour chaque plan d’eau) répondant aux attentes des acteurs des territoires en charge des politiques publiques de l’eau.

L’INPE, fruit d’une collaboration entre l’IGEDD, l’IGN et le CNES, a été réalisé sur la base (i) de la couche « surfaces en eau » de la BD TOPO de l’IGN, (ii) des bases de données publiques contenant de l’information pertinente sur les plans d’eau, (iii) d’un guichet collaboratif permettant aux acteurs des territoires d’enrichir l’INPE, (iv) d’un suivi satellitaire permettant de caractériser le fonctionnement des plans d’eau.

Le suivi satellitaire des plans d’eau, développé pour la réalisation de l’INPE (2022-2024) puis pour le Programme France 2030 Hydrologie Spatiale (2024-2026), a visé trois objectifs :

- Caractériser au pas de temps hebdomadaire les surfaces en eau et cartographier leur occurrence (pour chaque pixel, fréquence à laquelle il apparaît « en eau » au cours de l’année)

- Suivre individuellement la dynamique quantitative de chaque plan d’eau (superficie, niveau, volume, taux de remplissage)

- Suivre sa dynamique qualitative (température, transparence, matières en suspension, chlorophylle A, …).

Le suivi quantitatif repose sur la mesure hebdomadaire de la superficie en eau d’un plan d’eau (données optique et radar à 10m de résolution des satellites Sentinel de l’Agence spatiale européenne). Pour les retenues (barrages, retenues collinaires…) la relation entre superficie, niveau et volume est déterminée par traitement du modèle numérique de terrain RGE Alti de l’IGN.

La mesure de superficie est traduite en estimation hebdomadaire du volume, du niveau, du taux de remplissage de 2017 à 2025.

Le suivi qualitatif repose sur le traitement des données satellitaires d’infrarouge thermique pour la mesure de température (ex. Landsat 8) et des données satellitaires optiques pour la couleur de l’eau, sa transparence, et la mesure des matières en suspension et de la chlorophylle A.

Les résultats

L’INPE recense 850 000 plans d’eau sur l’ensemble des départements français (hors Guyane où le travail d’inventaire sera réalisé prochainement), représentant environ 1% de la superficie du territoire national et une capacité de stockage totale proche de 18 milliards de m3. Il est public et accessible sur la plateforme Geoservices de l’IGN (https://geoservices.ign.fr/inpe) pour sa première version à 54 attributs renseignés.

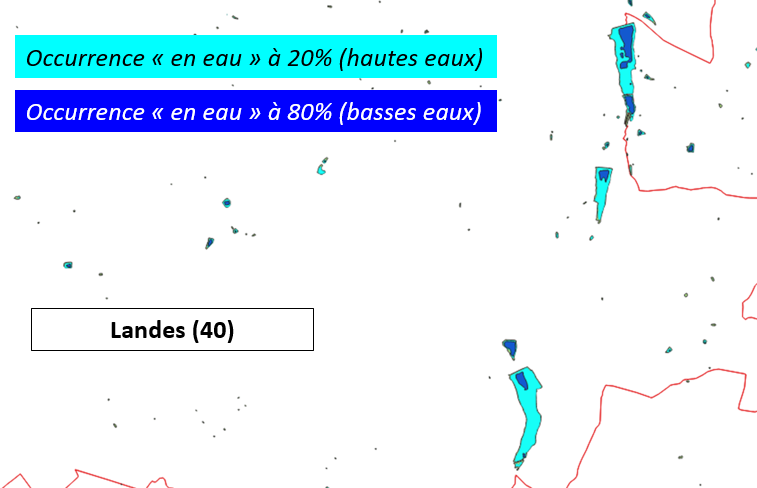

Le suivi satellitaire et les cartes d’occurrence en eau qui en résultent (annuelles ou pour la période 2017-2023) permettent de déterminer pour chaque plan d’eau sa superficie en eau 20% du temps (hautes eaux) et sa superficie en eau 80% du temps (basses eaux = partie presque toujours en eau). Cette donnée est fiable pour les plans d’eau de plus de 1 ha. Elle renseigne sur leur dynamique, leurs fluctuations, leurs éventuels passages à sec, leur utilisation « quantitative ».

Elle permet également de détecter l’apparition de nouveaux plans d’eau sur un territoire ou à l’inverse la disparition de plans d’eau par fermeture de la végétation.

Cartes d’occurrence en eau 20% du temps et 80% du temps (période 2017-2023) de plans d’eau des Landes (source CNES, IGEDD)

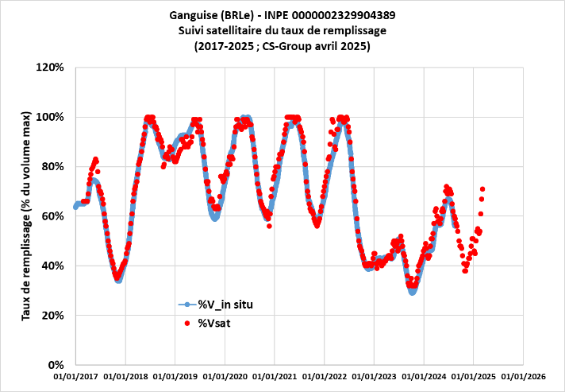

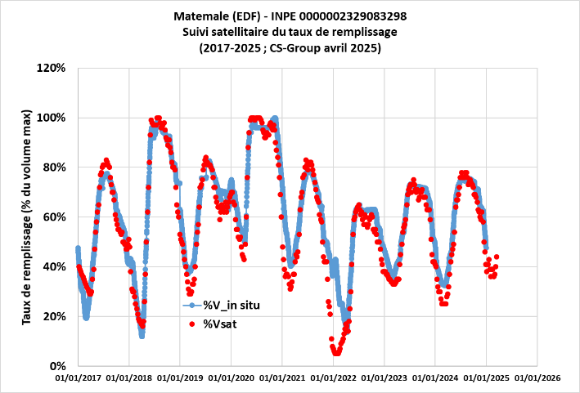

La mesure satellitaire de superficie en eau, convertie en volumes et taux de remplissage, permet de suivre la dynamique pluriannuelle de stockage dans les retenues. Sur les retenues de plus de 3ha la précision actuelle (2025) sur le taux de remplissage est de l’ordre de 10%.

Suivi satellitaire (en rouge) du taux de remplissage du Lac de la Ganguise (à gauche) et de la retenue de Matemale (à droite) comparés aux données in situ (en bleu). (source CS-Group, IGEDD)

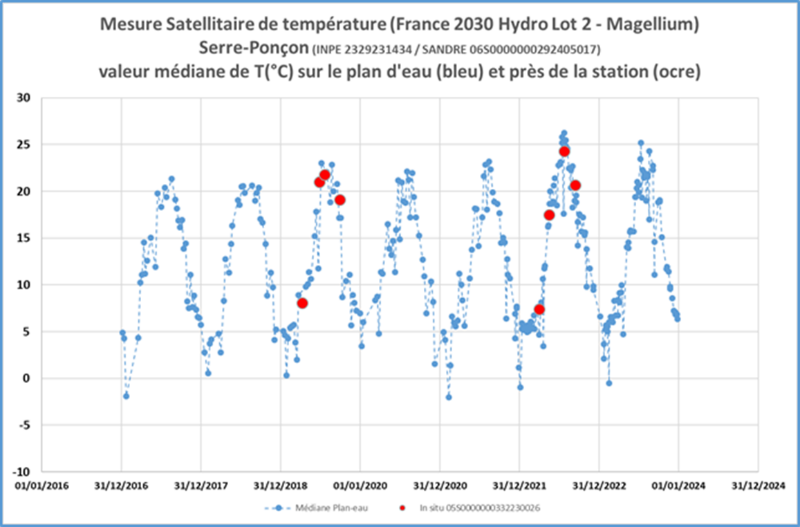

La mesure satellitaire des paramètres de qualité (température, chlorophylle A…) présente encore des niveaux de performances très hétérogènes selon les variables. Parmi elles, la mesure de température est réalisée avec une erreur inférieure à 2°C comme illustré ci-dessous.

Retenue de Serre Ponçon (EDF) : suivi satellitaire de la température de surface (bleu) et mesures in situ (rouge). La température de surface estivale a crû de 5°C en 7 ans. (source Magellium, IGEDD)

Les avantages et limites de la solution

Le suivi quantitatif et qualitatif régulier de 850 000 plans d’eau sur le territoire national, ou a minima des 18 000 plans d’eau de plus de 3 ha (capacité de stockage supérieure à 100 000 m3), est irréalisable par des moyens de mesure in situ. A titre d’exemples : le suivi qualitatif réalisé dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) ne concerne que 500 plans d’eau, visités une année sur quatre par 3 campagnes de mesure de terrain ; le suivi quantitatif quotidien réalisé par les gestionnaires de grandes retenues n’est pas rendu public (à quelques rares exceptions prêt).

Le suivi satellitaire représente donc une alternative très puissante, certes moins précise que le suivi in situ, mais permettant un suivi homogène, régulier, très rapidement accessible. Il est donc très bien adapté aux besoins des politiques publiques de l’eau.

Actuellement le suivi satellitaire des plans d’eau souffre de trois limites :

- Son manque de traduction en un dispositif national opérationnel pérenne demandant prise de décision politique et mobilisation de ressources

- Le besoin d’amélioration de la précision des mesures via une évaluation rigoureuse des erreurs et l’amélioration des chaînes de traitement

- L’appropriation des produits satellitaires par les acteurs des politiques publiques dans leur pratique professionnelle courante

La mise en œuvre de l’Inventaire national des plans d’eau et le programme France 2030 Hydrologie spatiale mené à l’échelle nationale sur 3 années (2024-2026) avec une profondeur historique de 10 années (2017-2026) doivent permettre de dépasser ces limites.

Evaluation socio-économique

L’effort investi dans la réalisation de l’INPE (~300 K€) et dans le développement de la composante « plans d’eau » du Programme France 2030 Hydrologie spatiale (~3 000 K€) s’élève à environ 3 300 K€. Il aura permis de couvrir 10 années.

Le coût d’un service opérationnel récurrent (par exemple assurant le suivi quantitatif et qualitatif de 10 000 plans d’eau et des cartographies nationales annuelles) n’est pas déterminé à ce jour.

Les bénéfices de la solution sont une meilleure connaissance, un meilleur partage de l’information, une meilleure concertation et une meilleure gestion de la ressource en eau stockée dans les retenues (~50% de la ressource utilisée).

Dispositif de financement utilisé

INPE :

- décision Ministère de la transition écologique suite au varenne agricole de l’eau et du changement climatique

- ressources : ETP IGEDD (~200 K€) et financement MTE/DEB (100 K€)

France 2030 Hydrologie spatiale :

- Appel d’offre (sélection de 3 titulaires)

- Ressources : ETP CNES et MTE pour pilotage-évaluation (~300 K€) et financement volet spatial de France 2030 coordonné par le CNES (~3 M€)

Transférabilité

N/A

Perspectives

Mise en place d’un dispositif national opérationnel pérenne de suivi satellitaire des plans d’eau.