L’imagerie nocturne : spécificités, sources de données et cas d’usage

Présentation

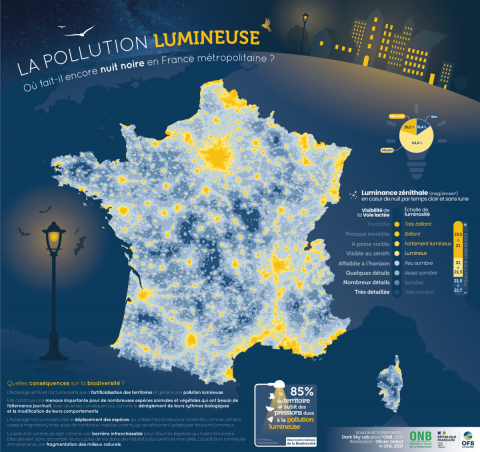

L’éclairage nocturne répond à des besoins sociaux et économiques mais engendre des impacts négatifs sur la biodiversité. L’imagerie satellitaire nocturne permet d’étudier l’éclairage et de cartographier la pollution lumineuse.

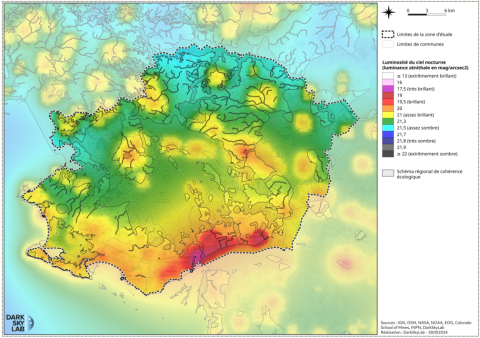

Image de gauche : Cartographie nationale de la pollution lumineuse (ONB, 2021)

Le Cerema a produit une fiche décrivant l’utilisation de l’imagerie satellitaire pour analyser l’éclairage nocturne et la pollution lumineuse. Cette page web est un condensé de cette fiche qui est téléchargeable

Les spécificités de l’imagerie nocturne

Les satellites d’observation nocturne utilisent principalement des instruments conçus pour des usages diurnes, bien que certains soient spécifiquement activés la nuit. D’autres satellites (Suomi NPP/VIIRS, Jilin, Luojia, etc.) sont spécialisés dans l’observation des sources lumineuses nocturnes, telles que les feux ou les éclairages artificiels.

La radiance, mesurée en watts par mètre carré et par stéradian (W.m-2.sr-1), est la donnée clé pour caractériser ces phénomènes, qu’il s’agisse de sources lumineuses directes ou réfléchies.

Les performances des capteurs satellitaires dépendent de leur sensibilité spectrale, de leur résolution spatiale et de leur fréquence d’observation. Ces paramètres influencent la finesse des données mais aussi leur volume et leur complexité de traitement. Toutefois, la faible luminosité de la nuit, le bruit numérique et le calage géométrique moins précis des images nocturnes posent des défis techniques.

De plus, des incertitudes liées aux effets environnementaux (nuages, lumière lunaire) et aux angles d’observation compliquent l’interprétation des données, même si des corrections, comme celles des produits VIIRS, atténuent ces problèmes.

L’évolution de l’éclairage nocturne, notamment la transition vers les LED, modifie également les conditions d’observation. Bien que ces technologies réduisent les émissions lumineuses diffuses, leur spectre lumineux avec un fort pic dans le bleu pour les LED à teintes froides et leur intensité concentrée affectent la télédétection.

Les recherches encouragent l’usage de LED à teintes chaudes, moins perturbantes pour la biodiversité.

Les satellites nocturnes existants

De nombreux satellites nocturnes existent ou sont en projet, avec différentes spécifications techniques, et relevant d’opérateurs publics ou privés.

Les capteurs disponibles présentent des caractéristiques variées, rendant leur comparaison complexe et limitant la possibilité de constituer de longues séries temporelles homogènes.

Les données nocturnes obtenues avec différents satellites, comme DMSP/OLS ou VIIRS, permettent un suivi historique de l’éclairage nocturne mais offrent une résolution spatiale trop basse pour des analyses précises.

Le satellite DMSP/OLS, actif entre 1992 et 2013, fournit des images gratuites à 2,7 km de résolution, idéales pour un suivi global, mais insuffisantes pour des études locales. VIIRS, lancé en 2011, offre une meilleure résolution spatiale (750 m) et des données actuelles disponibles gratuitement, bien qu’il reste limité dans la détection de certaines longueurs d’onde des LED. Luojia 1-01, un satellite chinois n’ayant opéré qu’en 2018, propose des images de haute résolution (130 m) adaptées à des analyses par quartier, bien que son exploitation soit restreinte.

Enfin, SDGSAT-1, en orbite depuis 2021, atteint une résolution spatiale de 10 m, permettant d’étudier la radiance à l’échelle des rues et de différencier les types d’éclairage, notamment pour des recherches liées au développement durable.

Enfin, le Cerema a développé une chaîne de traitement pour produire des cartographies départementales de l’éclairage nocturne, à partir des données du satellite Luojia 1-01, précises et adaptées aux besoins des collectivités.

Ces cartes mettent en évidence les zones d’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité et sont accessibles en ligne.

Ces produits post-traités couvrent 80 départements et constituent une ressource clé pour l’évaluation de l’éclairage artificiel.

Cas d’usage

Les images satellites offrent des opportunités variées pour intégrer la pollution lumineuse dans des projets de trame noire, en fonction de leur résolution.

Avec une imagerie basse résolution, comme celle des satellites VIIRS, il est possible de croiser des cartes de pollution lumineuse diffuse avec des données de biodiversité à une large échelle.

Par exemple, une analyse sur le Parc Naturel Régional de Brière a permis de quantifier la pression lumineuse sur des zones spécifiques en combinant les cartes de radiance nocturne et les données écologiques locales.

Ces approches révèlent les zones prioritaires pour la préservation de la biodiversité et fournissent une base pour planifier une trame noire.

L'imagerie moyenne résolution, comme celle du satellite Luojia 1-01, permet une analyse plus ciblée.

Elle peut identifier les parcelles les plus émettrices de lumière dans des zones sensibles.

Par exemple, sur le Cap Roux (Côte d’Azur), ces données ont été utilisées pour aider la métropole de Nice Côte d’Azur à planifier des rénovations d’éclairage public et à engager des discussions avec des propriétaires privés.

Cela favorise des mesures concrètes pour réduire la pollution lumineuse.

Enfin, l'imagerie à très haute résolution offre une précision suffisante pour localiser directement les sources lumineuses, évaluer leur contribution à la pollution et modéliser leur visibilité depuis différentes perspectives animales.

À Montpellier Méditerranée Métropole, une étude novatrice a combiné des analyses de pollution lumineuse, des modélisations d’enjeux écologiques nocturnes, et des évaluations socio-économiques pour identifier la trame noire.

Ce travail, soutenu par la Région Occitanie, a utilisé des images Jilin et des outils libres pour fournir une méthodologie détaillée, alliant science et acceptabilité sociale.

Conclusion

La connaissance de l’éclairage nocturne est essentielle pour analyser la trame noire et réduire la pollution lumineuse, conformément à la Stratégie nationale biodiversité 2030. Cependant, l’harmonisation et la mise à jour des bases de données locales restent insuffisantes.

L’imagerie satellitaire nocturne, accessible et homogène, est un outil complémentaire précieux pour visualiser et analyser l’éclairage artificiel sur de larges territoires.

Malgré ses limites (bruit numérique, acquisitions à heures fixes, nuages), elle permet de cartographier les luminaires, évaluer leur impact sur la biodiversité et planifier des actions de réduction.

Les attentes incluent des données mieux calibrées et corrigées, des acquisitions nocturnes à horaires variés et des bandes spectrales spécifiques permettant de différencier les types de lampes.

De nouveaux satellites et outils offriront bientôt des solutions complémentaires pour mieux lutter contre la pollution lumineuse et préserver la biodiversité nocturne.