Lancement de MicroCarb et CO3D

Deux missions majeures pour l'observation de la Terre

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, deux satellites d'observation français, MicroCarb et CO3D, ont été mis en orbite depuis le Centre spatial guyanais.

Décollage du lanceur Vega C - VV27

© CNES/ESA/Arianespace/Optique Vidéo CSG/P Piron, 2025

MicroCarb et CO3D traduisent une stratégie spatiale ambitieuse : MicroCarb observe l’atmosphère pour mieux comprendre le climat et CO3D modélise la surface terrestre pour mieux gérer les territoires. Ils illustrent ensemble le rôle stratégique de l’espace dans les politiques climatiques, la gestion des risques et la transition écologique.

Fermeture de la coiffe du lanceur Vega VV27

© CNES/ESA/Arianespace/Optique Vidéo CSG/S Martin, 2025

MicroCarb : traquer le carbone pour mieux comprendre le climat

À quoi sert-il ?

MicroCarb est le premier satellite européen entièrement dédié à la mesure des concentrations de CO₂ atmosphérique. Il a pour mission de cartographier les sources (émissions) et les puits (absorptions) de carbone à l’échelle mondiale, régionale et, dans certains cas, locale.

Ce suivi est essentiel pour :

- améliorer notre compréhension du cycle du carbone,

- affiner les modèles climatiques,

- suivre les effets des politiques climatiques, en particulier les engagements de l’Accord de Paris.

Comment fonctionne-t-il ?

MicroCarb utilise un spectromètre à réseau qui mesure l’absorption de la lumière solaire réfléchie par la surface terrestre dans certaines bandes spectrales sensibles au CO₂.

Ces mesures permettent d’estimer les concentrations atmosphériques de CO₂ avec une précision de l’ordre de 1 ppm sur des pixels de 40 km².

Un mode d’observation dédié permettra aussi d’expérimenter la détection des émissions à l’échelle urbaine, ouvrant la voie à des applications locales du suivi climatique.

Quelles données produira-t-il ?

Les produits présenteront :

- des cartes globales et régionales de concentrations de CO₂

- des séries temporelles permettant d’analyser les variations saisonnières ou interannuelles

- des éléments de calibration pour les futures missions.

Mise à disposition des données

Après une phase de calibration et validation de 12 mois, les données seront librement accessibles via le portail du pôle AERIS : https://microcarb.aeris-data.fr

Les utilisateurs cibles sont principalement les chercheurs, les modélisateurs du climat et les agences environnementales.

Lien avec Copernicus et CAMS

MicroCarb s’inscrit pleinement dans le contexte du programme européen Copernicus et notamment de sa composante atmosphérique CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service).

Les données de MicroCarb viendront compléter et affiner les modèles et produits de CAMS, en apportant une meilleure représentation spatiale des flux de CO₂.

Elles serviront aussi de référence scientifique pour la constellation opérationnelle CO2M (Copernicus CO₂ Monitoring), prévue pour 2027, qui assurera une surveillance continue et en temps quasi-réel des émissions anthropiques de CO₂.

MicroCarb est donc à la fois une mission scientifique pionnière et un précurseur technologique pour l’Europe dans le domaine de la surveillance climatique.

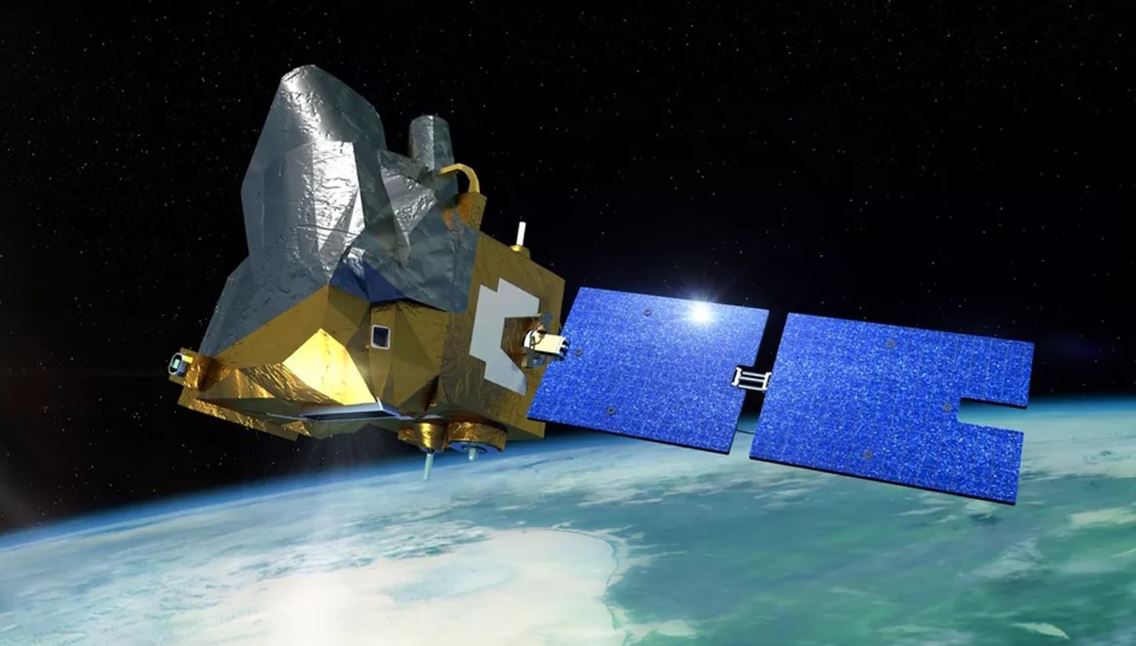

Vue d’artiste du satellite MicroCarb © CNES/ill./SATTLER Oliver, 2021

Illustration de la constellation de satellites CO3D © CNES/REACTIVE PROD, 2025

À quoi sert-il ?

Le programme CO3D (Constellation Optique en 3D) vise à produire une cartographie 3D complète et régulière des terres émergées du globe. Ces données sont précieuses pour :

- l’aménagement du territoire,

- la défense et la sécurité civile,

- la gestion des catastrophes naturelles,

- la recherche scientifique (glaciologie, géologie, risques naturels),

- et les applications économiques (urbanisme, infrastructures, agriculture, etc.).

Comment fonctionne-t-il ?

Les 4 satellites CO3D volent en paire et utilisent une imagerie stéréoscopique multi-angle pour reconstituer les reliefs de la surface terrestre. Ils sont équipés de capteurs optiques dans les bandes rouge, vert, bleu et proche infrarouge, avec une résolution spatiale de 50 cm. Les images acquises sont ensuite traitées au sol pour produire des Modèles Numériques de Surface (MNS) à une résolution altimétrique relative d’environ 1 mètre, adaptés aux pentes modérées.

Quelles données produira-t-il ?

Les produits présenteront :

- des ortho-images sur demande

- des images brutes stéréoscopiques utilisées pour les modélisations

- MNS 3D de 40 millions de km² par an

L’objectif est de couvrir l’intégralité du globe en 5 ans, avec des re-modélisations ciblées en fonction des besoins (couverture de la terre entre -60° et +70° de latitude).

Mise à disposition des données

Après 6 mois de recette en vol, les 18 mois suivants seront consacrés à des acquisitions précommandées par le CNES.

Les utilisateurs institutionnels auront accès à un quota gratuit de 600 000 km² par an via la plateforme DINAMIS, avec un tarif négocié (0,5 €/km²) au-delà.

La phase commerciale débutera en 2027, avec une diffusion via le portail GEODES du CNES : https://geodes.cnes.fr/projects/co3d