Caractériser les dynamiques du stock sédimentaire dans les petits fonds de l’île de Noirmoutier

La cartographie des eaux peu profondes de l’île de Noirmoutier constitue un véritable défi lorsque l’on s’appuie sur des moyens nautiques traditionnels, en raison de la forte dynamique des sédiments et de l’étendue des zones découvertes à marée basse, qui compliquent considérablement les relevés. La Communauté de Commune de l’Ile de Noirmoutier a bénéficié d’une démonstration de production de cartographies précises de la bathymétrie, de la nature des fonds marins et de leur évolution, basée sur l’exploitation d’images Copernicus Sentinel-2 et Sentinel-3

Crédit photo : Noirmoutier - jpoujol de Pixabay

Le littoral de l’ile de Noirmoutier, sur la côte Atlantique, est en constante évolution. Sur sa façade ouest, les plages et dunes forment une protection contre les tempêtes et contre la submersion marine, risque face auquel l’ile est fortement exposée. Il est donc essentiel de surveiller, connaitre, maintenir et entretenir ces protections naturelles.

Pour se faire, la Communauté de Commune de l’Ile de Noirmoutier (CCIN) a mis en place, en 1999, le premier observatoire du trait de côte de France. Elle dispose ainsi déjà d’une base de données conséquente de l’évolution du trait de côte et d’analyse globale de son territoire.

Cet observatoire collabore avec l’observatoire régional des risques côtiers (OR2C) pour une vision à plus grande échelle. La CCIN collabore également avec l’université de Nantes (UMR LETG : Littoral - Environnement - Télédétection – Géomatique) dans le cadre d’une thèse CIFRE en cours. Ces travaux mettent en évidence une dynamique forte du transport sédimentaire dans les petits fonds littoraux.

D’autre part, la CCIN est engagée dans une réflexion autour de la mise en place d’une SLGITC (Stratégie Locale de Gestion du Trait de Côte) et dans ce cadre, elle a en effet besoin de développer des méthodes et outils de suivi des stocks sédimentaires le long de son littoral, en complément des outils développés pour le suivi du trait de côte.

La CCIN a fait part d’un besoin de développer une solution permettant d’accéder à des données actualisées sur la nature, la bathymétrie de ses petits fonds et leurs évolutions récentes. C’est cependant une zone difficilement accessible pour réaliser des levés de terrain en raison des larges surfaces qui se découvrent à chaque marée et de l’éloignement des ports pour déployer une mission hydrographique embarquée.

De plus, l’ile de Noirmoutier possède un linéaire de côte de plus de 40km ; de telles acquisitions sont donc très onéreuses. Un suivi des petits fonds basé sur une approche uniquement de terrain est donc inenvisageable à court terme.

La méthode / en pratique

La solution développée pour répondre au besoin de la CCIN exploite les données satellitaires Copernicus (Sentinel-2, Sentinel-3) et ICESat-2, en utilisant des algorithmes avancés de Deep Learning (CNN, Xception). Deux approches sont combinées afin de cartographier les surfaces sableuses des fonds marins autour de l’île, et d’analyser leur évolution dans le temps (déplacement des barres sableuses, disparition/apparition de zones sableuses, exhaussement/abaissement des bancs de sables).

Cartographie de la nature des fonds marins :

- Classification multi-temporelle hybride (CNN), renforcée par une boucle itérative d’expertise locale (« Human-in-the-loop »).

- Intégration ponctuelle d’images très haute résolution (Pléiades, 50 cm) et de données sédimentologique du SHOM pour affiner les résultats.

Bathymétrie dérivée par satellite (SDB) :

- Modèle CNN Xception combinant réflectance multispectrale Sentinel-2 et données LiDAR ICESat-2 pour s’affranchir de l’absence de mesures locales de calage.

- Correction marégraphique locale (marégraphe de l’Herbaudière).

- Composition multi-temporelle par ensemble d’images pour atténuer les effets locaux et variables de turbidité, et maximiser la couverture spatiale.

Les résultats

Les principaux résultats de ce projet sont :

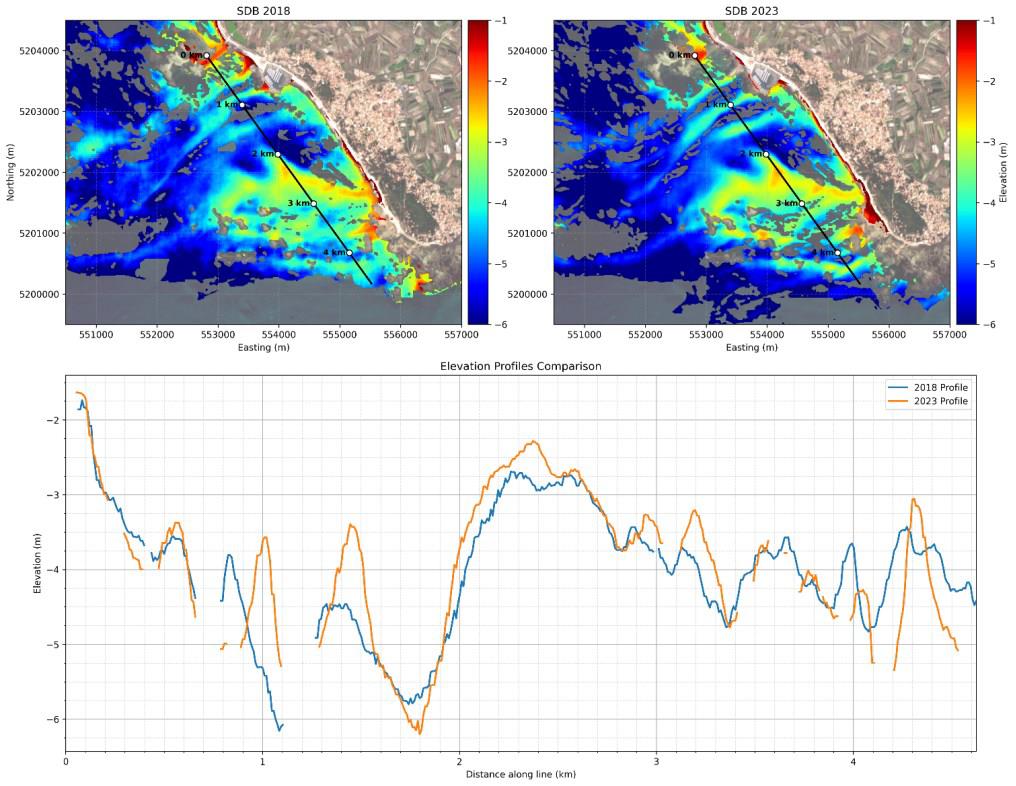

- La production de cartes composites annuelles de la nature des fonds marins et de bathymétrie pour 2018, 2023 et 2024.

- L’identification claire des habitats marins : zones sableuses et non sableuses et de leur évolution.

- L’observation d’une dynamique significative, avec une réduction notable des surfaces sableuses entre 2018 et 2024 (de 64% à 53%).

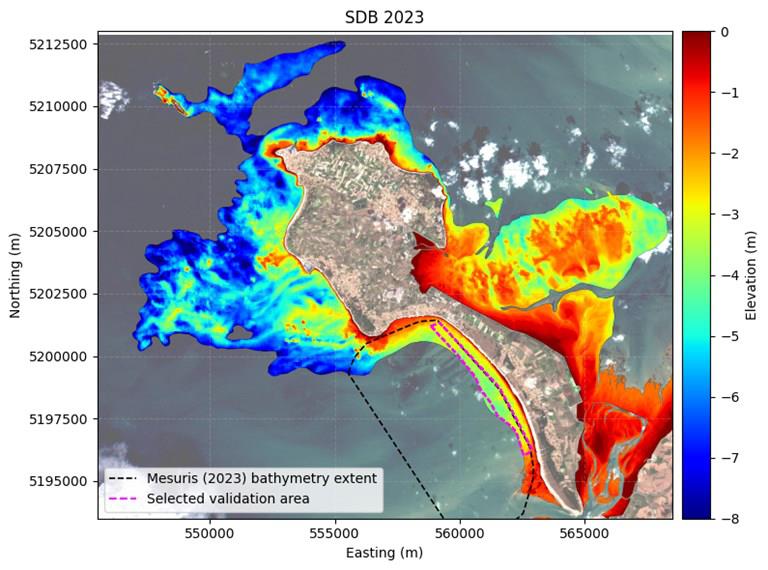

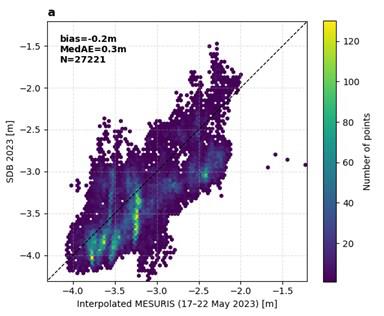

- La validation réussie sur les zones sableuses avec une précision élevée (erreur médiane ≈ 30 cm).

- L’analyse de la dynamique des barres sableuses sur différents secteurs d’intérêt défini par la CCIN (Côte de l’Épine, Plage de Luzeronde, Chenal de la Grise, Roche des Pères, Anse de la Clère).

Carte composite annuelle de bathymétrie pour 2023 et validation sur une zone sableuse

Déplacement observé de barres sableuses au secteur de l’Épine : Barres sableuses perpendiculaires au rivage migrent vers le sud. Au kilomètre1 du profil, une barre s’est déplacée de 200m en 5ans. Les accumulations sableuses affichent un exhaussement allant jusqu’à +1m

Les avantages et limites de la solution

Avantages :

- Couverture homogène de la nature des fonds marins autour de l’île et bathymétrie avec une résolution de 10 m.

- Précision élevée sur les fonds sableux (≈ 30 cm).

- Réduction des incertitudes via composition multi-temporelle, robuste malgré les contraintes environnementales fortes.

- Actualisation régulière (annuelle minimum).

Limites :

- Contraintes environnementales fortes : turbidité persistante réduisant la zone d’emprise exploitable et limitant la disponibilité d’images exploitables (6 à 9 par an et uniquement pendant la saison estivale).

- Performances perfectibles sur fonds sombres (rochers, végétation marine, parcs conchylicoles).

- Prédictions plus incertaines au-delà de -6 m, ce qui restreint l’analyse aux petits fonds et ne permet pas encore d’explorer pleinement les réservoirs sédimentaires les plus profonds.

- Résolution spatiale de 10 m parfois insuffisante pour détecter les fonds marins très complexes (alternance de sable, de roche et de végétation au sein d’un même pixel).

Evaluation socio-économique

Cette approche permet de réduire fortement les coûts de suivi, en limitant le recours aux campagnes hydrographiques embarquées qui sont très onéreuses. Elle offre un suivi régulier et homogène à un coût bien inférieur aux méthodes classiques.

Les données produites apportent un vrai soutien à la collectivité pour planifier les politiques et stratégies de gestion sédimentaires (rechargements, protections souples, gestion des stocks de sable sous-marin). Leur clarté a également convaincu les élus et facilite l’acceptation des projets d’adaptation.

Dispositif de financement utilisé

Cette démonstration a bénéficié d’un financement du programme Copernicus FPCUP*, dans le cadre du SGA#12 et son action 2019-3-22 « Favoriser les applications Copernicus à l’appui des politiques publiques », pilotée par le CNES et le MTECT.

* Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake

Transférabilité

N/A

Perspectives

Axes d'amélioration technique :

- Renforcer l’apprentissage des modèles CNN en entraînant le modèle sur des sites aux environnements comparables (Oléron, Ré, etc…) pour améliorer les résultats sur substrats sombres.

- Intégrer ponctuellement des images Pléiades (50 cm) pour affiner les classifications.

- Optimiser l'exploitation des données Sentinel-2 afin d'augmenter le nombre d'images exploitables (> 10/an) et réduire les incertitudes.

- Développer une approche complémentaire de SDB basée sur la célérité des vagues et la friction sur le fond pour obtenir des prédictions bathymétriques plus au large ou en zone turbide.

Perspectives d’exploitation de la démonstration et d’usage pérenne de la solution pour la CCIN :

La pérennisation de la démarche est d’ores et déjà envisagée par la production régulière de nouveaux millésimes, grâce à un contrat technique qui sera bientôt conclu pour l’acquisition annuelle de bathymétries satellitaires. La solution testée ayant démontré sa robustesse technique et convaincu les techniciens et élus, elle constituera un outil intégré dans le dispositif local de suivi.

Les travaux menés dans le cadre de Copernicus ont également ouvert la voie à l’identification des stocks de sable présents autour de l’île et à une connaissance fine des petits fonds. Ces premières conclusions alimenteront directement une thèse en cours, qui vise à coupler ces données avec les résultats de la modélisation hydrosédimentaire pour identifier les zones d’intérêt susceptibles d’être investiguées.

À moyen terme, des campagnes complémentaires (géophysiques, bathymétriques, carottages) permettront de caractériser ces gisements et d’envisager leur mobilisation pour alimenter des opérations de réalimentation artificielle.

Enfin, cette démarche s’inscrit pleinement dans la Stratégie locale de gestion du trait de côte (SLGITC) et constitue une brique essentielle d’une gestion intégrée des risques littoraux, combinant observation, modélisation et prospective.