Suivi de la dynamique de renaturation des friches

Copyright :

Centre de ressources Outils de l'aménagement

Cartofriches est à la fois l’inventaire national des friches (principalement industrielles et urbaines) et une plateforme développée par le Cerema pour recenser, caractériser et valoriser les friches, pour le compte de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère en charge de la transition écologique. L’utilisation croisée de cette base de données et des données Copernicus Sentinel-2 permet d’envisager une méthode reproductible permettant d’analyser automatiquement l’évolution de la végétation sur ces sites au fil des années et de qualifier leur potentiel de renaturation.

Le Cerema a un besoin stratégique pour mieux suivre la dynamique de renaturation des friches en France pour appuyer les politiques publiques de reconversion foncière. Ce besoin s’inscrit dans le cadre des efforts de transition écologique, de sobriété foncière et de la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

Une démonstration a été réalisée sur quatre régions pilotes : Normandie, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec pour objectif de fournir, en s’appuyant sur les données Copernicus Sentinel-2, une méthode reproductible permettant d’analyser automatiquement l’évolution de la végétation sur ces sites au fil des années, et de qualifier leur potentiel de renaturation.

Ce projet s’appuie sur les données des friches issues de Cartofriches, plateforme collaborative française dédiée à l'inventaire et à la valorisation des friches. Elle permet de localiser, caractériser et visualiser des sites industriels, urbains ou ruraux abandonnés ou sous-utilisés. Développée par le Cerema, elle encourage les acteurs locaux et les collectivités à partager des informations sur ces espaces, facilitant leur réutilisation dans des projets durables.

Cartofriches propose une cartographie qui centralise les données sur l'état, la surface et le potentiel de reconversion de ces sites. Son objectif est de favoriser la transformation de ces espaces en ressources pour l'aménagement territorial en améliorant la résilience des territoires face au changement climatique.

La méthode / en pratique

Le projet utilise l'indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) basé sur des données satellitaires Sentinel-2, couvrant les 5 dernières années, pour suivre l'état de la végétation des friches répertoriées dans la base Cartofriches.

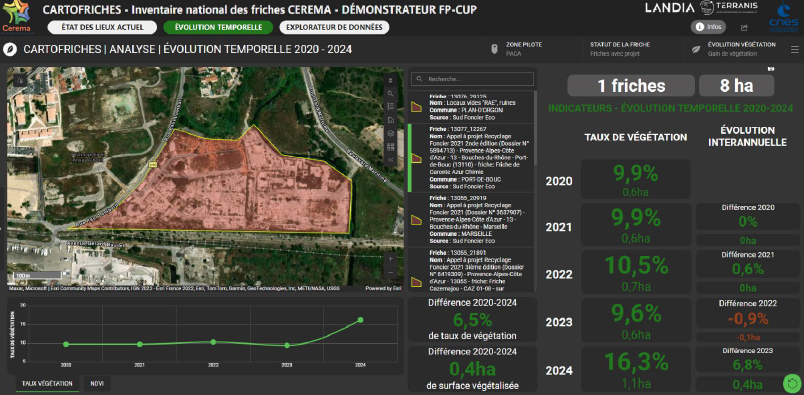

Cette analyse sur une profondeur historique permet d'identifier les changements dans la végétation, de corréler ces variations avec les projets d'aménagement effectués sur ces terrains, et ainsi fournir des informations actualisées sur leur mobilisation effective. Une carte interactive en ligne est créée pour visualiser ces données et faciliter la prise de décision sur les actions à mener.

Étapes principales :

- Nettoyage de la base de données Cartofriches (exclusion des petits sites, érosion des polygones pour éviter les pixels mixtes).

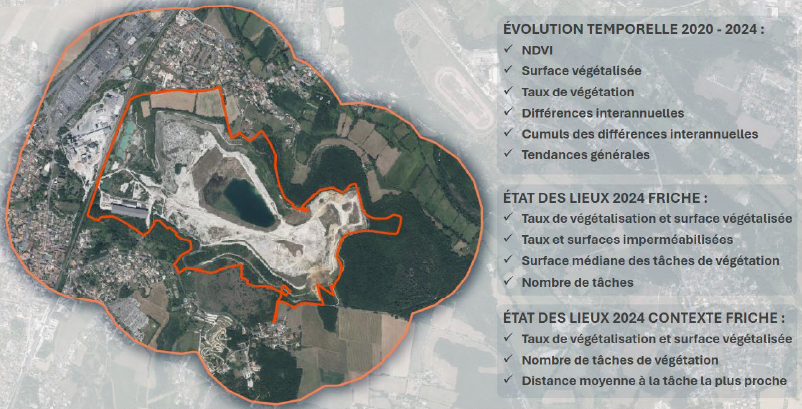

- Traitement de séries temporelles Sentinel-2 (2020-2024) pour générer des indicateurs liés à la végétation (NDVI, surface végétalisée, vigueur végétale, variabilité).

- Analyse de l’état des lieux en 2024, incluant une zone tampon de 500 m autour des friches et intégrant des données Open Street Map d’imperméabilisation des sols (bâti, voirie, parkings).

- Croisement des données NDVI et Open Street Map pour calculer des indicateurs sur la végétalisation, l’imperméabilisation, et le contexte environnemental des friches.

- Développement d’un démonstrateur web interactif, avec filtres multicritères, tableaux de bord dynamiques et fiches de métadonnées.

Synthèse des indicateurs produits dans le cadre du démonstrateur

Les résultats

Le projet s’est concentré sur quatre régions pilotes : Normandie, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes Côtes d’Azur, représentant environ 2 000 friches couvrant plus de 20 000 hectares. Ces régions pilotes sont des territoires à enjeu : nombre important de friches dont de nombreuses « friches potentielles », existence d’observatoires locaux pour renforcer la prise en compte des utilisateurs finaux, diversité des milieux naturels et climatiques.

Les indicateurs développés permettent de répondre aux besoins d’enrichissement de la base de données exprimés par le Cerema :

- L’analyse de la vigueur végétale à partir des séries temporelles Sentinel-2 sur une période de 5 ans permet d’identifier des anomalies ou ruptures caractéristiques de la reprise d’activité sur la friche. Cela permet de mieux caractériser les friches potentielles et à termes de les basculer en friches avec projet.

- La détection des surfaces végétalisées (au sein de la friche et dans son environnement proche) ainsi que la mesure de la vigueur végétale (NDVI) et de son évolution temporelle permettent de mieux appréhender la qualité et la structure de la végétation dans les friches.

- Le croisement des données à l’échelle de la friche et de son environnement proche (végétalisation, évolution NDVI, connectivité des surfaces végétalisées, imperméabilisation), les différents indicateurs ainsi que les éléments de synthèse comme l’évolution de la végétation sont des outils d’aide à la décision pour qualifier le potentiel de renaturation des friches.

L’ensemble des indicateurs d’évolution temporelle, d’état des lieux 2024 de la friche et son contexte pourront ensuite être réinjectés dans la base de données Cartofriches grâce à l’identifiant unique de chaque friche. La validation et la valorisation des productions du démonstrateur passe par une plateforme web cartographique permettant la visualisation par le Cerema des données et indicateurs produits dans le cadre de cette démonstration.

Plateforme web cartographique associée au démonstrateur

Les avantages et limites de la solution

Les résultats de ce démonstrateur permettent de mieux qualifier la dynamique végétale des friches et d’objectiver certaines trajectoires de renaturation spontanée, grâce à l’analyse temporelle de la couverture végétale.

Deux apports principaux ressortent :

- Identification de ruptures dans les séries temporelles, pour repérer des sites ayant connu des transformations (requalifications, projets...).

- Analyse de l’évolution du taux de végétation sur 5 ans, utile pour cibler des friches à potentiel de renaturation plus ou moins fort selon leur contexte (taille, statut, localisation).

Cela alimente une première grille de hiérarchisation, qui peut servir les stratégies d’intervention territoriales ou d’aménagement.

Limites identifiées :

- Définition hétérogène d’un “îlot de végétation”, ce qui impacte la robustesse de l’analyse (forme, seuils, type de couvert).

- Manque de typologie intégrée, en particulier pour affiner le diagnostic : proportion de bâti, de végétalisation, type de végétation (herbacée, arbustive, ligneuse), etc.

- Indicateurs environnementaux à renforcer, par exemple sur la connectivité écologique (au-delà de la seule distance au patch naturel le plus proche), ou l’insertion dans l’enveloppe urbaine.

En résumé, cette solution a vocation à être un outil de présélection, mais elle demande à être complétée par des indicateurs environnementaux plus qualitatifs, dans une logique d’observatoire ou d’aide à la décision.

Evaluation socio-économique

N/A

Dispositif de financement utilisé

Cette démonstration a bénéficié d’un financement du programme Copernicus FPCUP*, dans le cadre du SGA#12 et son action 2019-3-22 « Favoriser les applications Copernicus à l’appui des politiques publiques », pilotée par le CNES et le MTECT.

*Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake

Transférabilité

Le démonstrateur s’appuie sur des données sources ouvertes et gratuites disponibles à l’échelle nationale dont les données Copernicus Sentinel-2, ce qui permet d’envisager une extension de l’outil à d’autres régions pour alimenter les réflexions d’enrichissement des données de Cartofriches, et la possibilité de déploiement à l’échelle nationale avec un coût marginal faible une fois la méthode industrialisée.

Il pourrait ainsi être intégré directement dans l’observatoire régional des friches de Provence-Alpes-Côte d’Azur en cours de déploiement afin de valoriser ces données et d’en faciliter la mise en partage entre acteurs publics.

Par ailleurs, il constitue une base solide pour croiser les données satellitaires avec des études sols et repérer les sites à fort potentiel de renaturation, un enjeu particulièrement prégnant dans les Bouches-du-Rhône.

Perspectives

Cette démonstration ouvre des perspectives intéressantes pour le Cerema, notamment en tant qu’outil d’orientation stratégique dans le cadre des politiques ZAN (Zéro Artificialisation Nette), des dispositifs SNCRR (Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation), ou des projets territoriaux de renaturation / résilience urbaine.

Il pourrait être mobilisé dans des travaux ciblés sur des territoires pilotes, notamment en lien avec la méthode POGEIS (inventaire collaboratif des sites à fort potentiel de gain écologique) co-développée avec l’OFB et le Cerema. Cette méthode adopte une lecture complémentaire : elle ne s’appuie pas sur l’évolution de la végétation, mais sur une qualification du potentiel écologique via l’occupation du sol, la connectivité, l’état des milieux environnants…

Dans ce cadre, l’outil gagnerait à être adossé à l’observatoire régional des friches de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour appuyer le suivi et la priorisation des sites à enjeux. Il permettrait aussi de renforcer les démarches d’identification de sites à fort potentiel écologique pour orienter les choix de renaturation, en particulier sur un territoire sous forte pression comme celui des Bouches-du-Rhône.