Surveillance des déformations et de l’humidité des sols des ouvrages en eau

La Société du Canal Seine Nord Europe (SCSNE) a bénéficié du développement et de la mise en œuvre d’une démonstration d’un outil de surveillance des déformations et de l’humidité des sols, à partir principalement de données radar satellite (SAR) issues de la mission Sentinel-1 du programme Copernicus.

Copyright photo : Société du Canal Seine Nord Europe

Créée par ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016, la Société du Canal Seine Nord Europe (SCSNE) a pour mission de conduire les études détaillées, les procédures d’autorisation et les travaux de construction du Canal Seine-Nord Europe (CSNE) à grand gabarit, qui reliera le Grand Bassin parisien à l’Europe du Nord. Le projet du Canal Seine Nord Europe se distingue par ses dimensions exceptionnelles et son ambition. Avec ses 110 km de long, plus de 70 millions de m³ de terres excavées et 150 millions de m³ déplacées, il s'agit d'un chantier d'envergure qui s’étalera sur plusieurs années.

La mise en eau prévue pour 2030 s’accompagne d’un suivi rigoureux des risques, notamment en ce qui concerne la prévention des fuites, dont les conséquences économiques, sociales et environnementales pourraient être majeures. Dans ce cadre, la Société du Canal Seine Nord Europe envisage de renforcer ses moyens de prévention des risques en s'appuyant sur les technologies les plus avancées, y compris les technologies spatiales.

L’utilisation de l’InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar ou Radar interférométrique à ouverture synthétique)1 pour suivre les déformations des infrastructures et du SAR (Synthetic Aperture Radar ou Radar à ouverture synthétique) pour détecter les fuites potentielles fait actuellement l’objet d’une attention particulière.

La SCSNE a bénéficié du développement et de la mise en œuvre d’une démonstration d’un outil de surveillance des déformations et de l’humidité des sols, à partir principalement de données radar satellite (SAR) issues de la mission Sentinel-1 du programme Copernicus.

L’objectif est de démontrer la capacité des techniques interférométriques radar à détecter des mouvements du sol et des infrastructures, vérifier que ces signaux peuvent correspondre à des zones problématiques signalées par l’exploitant, notamment en lien avec des phénomènes de tassements ou de fuites et étudier les correspondances entre déformations et humidité du sol.

Pour cela, plusieurs sites présentant des anomalies ont été analysés au moyen de rétrodiffusion SAR pour estimer l’humidité relative des sols environnant les sites, et d’interférométrie InSAR à travers une chaîne de traitement basée permettant de reconstituer des séries temporelles de déplacements avec des vitesses de l’ordre de quelques mm/an.

1 Technique qui consiste à comparer deux ou plusieurs images SAR prises à des moments différents, afin de mesurer de très petites déformations du sol ou des infrastructures en utilisant les différences de phase du signal radar.

La méthode / en pratique

L’objectif est de démontrer la capacité des techniques interférométriques radar à détecter des mouvements du sol et des infrastructures, vérifier que ces signaux peuvent correspondre à des zones problématiques signalées par l’exploitant, notamment en lien avec des phénomènes de tassements ou de fuites et étudier les correspondances entre déformations et humidité du sol. Pour cela, plusieurs sites présentant des anomalies ont été analysés au moyen de rétrodiffusion SAR pour estimer l’humidité relative des sols environnant les sites, et d’interférométrie InSAR à travers une chaîne de traitement basée permettant de reconstituer des séries temporelles de déplacements avec des vitesses de l’ordre de quelques mm/an.

Méthode de calcul des déformations

La méthode SBAS est utilisée pour le calcul de déplacement par InSAR. Elle exploite un ensemble d’interférogrammes construits à partir d’observations ayant des baselines spatiales et temporelles réduites. Elle utilise les données des satellites de la constellation Sentinel-1, qui, parmi d’autres, fait partie du programme européen Copernicus. SBAS est particulièrement adapté à l’analyse de zones semi-naturelles ou rurales, où la densité de cibles cohérentes est plus faible qu’en milieu urbain, mais où des signaux clairs de tassement peuvent être détectés. C’est donc une méthode adaptée à l’environnement du canal, qui traverse des zones principalement rurales. Les principales étapes de la méthode SBAS sont :

- recherche et téléchargement des données

- choix des interférogrammes

- calcul des interférogrammes

- inversion des interférogrammes pour obtenir les séries de déplacement.

Méthode d’estimation d’humidité relative

La méthodologie pour l'estimation de l'humidité relative décompose le signal radar Sentinel-1 en quatre composantes : masses d'eau, bâtiments, végétation et variations électriques du sol. La première étape utilise des indices NDWI et NDBI pour créer un masque binaire éliminant les interférences des masses d'eau et des bâtiments, automatisé avec des données optiques comme Landsat 8 et Sentinel-2. La deuxième étape applique le modèle de nuage d'eau (WCM) pour estimer la contribution de la végétation et calculer l'humidité relative au niveau pixel, en utilisant toute la série temporelle. Ce processus, compatible avec diverses sources de données radar, a été validé dans plusieurs sites en France et en Allemagne, mais nécessite des évaluations supplémentaires pour une meilleure fiabilité.

Détection d’anomalies d’humidité

La méthodologie pour la détection des anomalies d’humidité utilise la méthode STL (Seasonal Trend Decomposition with Loess) appliquée par pixel, permettant d'éliminer les variations saisonnières et de tendance pour identifier les anomalies cachées dans le bruit. Un seuil statistique est appliqué aux résidus pour détecter les anomalies potentielles, souvent corrélées avec des effets de végétation. Le recours à un expert permet de séparer les faux positifs des vraies anomalies.

Les résultats

Exemple de déformations observées :

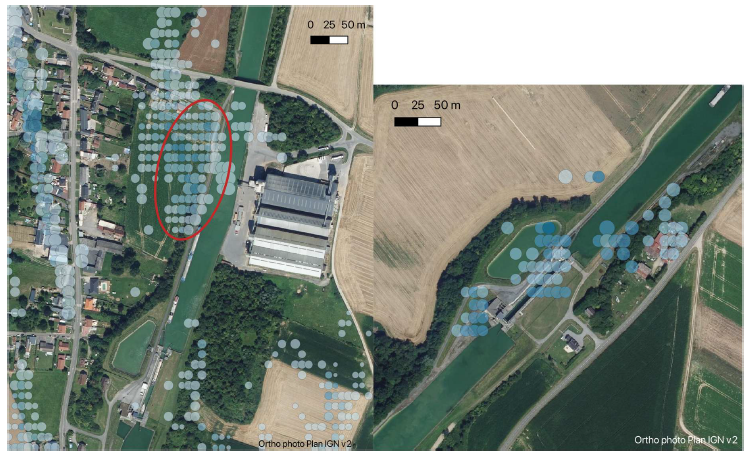

Écluse 8 à gauche et écluse 9 à droite. Les disques bleus indiquent des coordonnées où la cohérence temporelle est assez élevée pour avoir des séries temporelles valides. La nuance de bleu indique la vitesse de déplacement le long de la ligne de visée du satellite. Du fait de certains effets géométriques de l’observation SAR, le signal contenu dans un pixel peut en fait trouver sa source à des coordonnées différentes, d’où la présence de disque bleu sur l’eau.

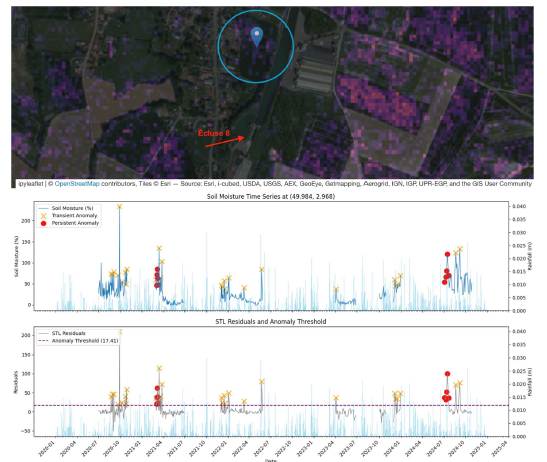

Exemple d’analyse des anomalies d’humidité

Des anomalies d’humidité détectées proches de l’écluse 8 coïncident avec des anomalies de déformation. Dans la figure, le marqueur bleu représente le pixel le plus anormal se trouvant sur une surface non végétalisée, le graphe en dessous représente, pour le pixel en question, la série temporelle d’humidité relative estimé par le modèle (bleu foncé) et la série de précipitation météorologique (bleu clair), et enfin le graphe du bas, représente les résidus calculés dans le processus d’identification des anomalies (STL) (noir) et la série de précipitation météorologique (bleu clair). Les points rouges montrent les pas de temps où des anomalies persistantes ont été détectées et les croix oranges les anomalies transitoires.

Les avantages et limites de la solution

La solution, au regard des résultats obtenus sur les phénomènes de déformation et de fuite observés aux abords du Canal du Nord – et confirmés par des faits recensés – présente un intérêt manifeste dans le cadre des réflexions menées sur la sécurisation du futur Canal Seine Nord Europe.

Ce premier démonstrateur a permis de mettre en lumière le potentiel du couplage entre détection de déformation et humidité du sol, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les travaux pour aboutir à une solution plus fiable, généralisable, explicable, et dont les limites d’application seraient clairement établies.

Ce champ d’exploration, encore peu étudié, ouvre des perspectives prometteuses pour la Société du Canal comme pour le futur exploitant, Voies Navigables de France, en matière de surveillance préventive et d’anticipation des risques d’instabilité de l’infrastructure.

Evaluation socio-économique

N/A

Dispositif de financement utilisé

Cette démonstration a bénéficié d’un financement du programme Copernicus FPCUP*, dans le cadre du SGA#12 et son action 2019-3-22 « Favoriser les applications Copernicus à l’appui des politiques publiques », pilotée par le CNES et le Ministère de la transition écologique.

* Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake

Transférabilité

N/A

Perspectives

Du point de vue du Canal, la sécurité de l’ouvrage constitue une priorité centrale, d’abord pour les maîtrises d’ouvrage pendant la phase de construction, puis pour les futurs exploitants une fois le canal mis en eau et livré. Dans ce cadre, la solution d’observation par satellite doit permettre de détecter toute déformation excédant les seuils de tolérance définis le long de l’infrastructure en eau.

Le recours à l’imagerie satellitaire constitue ainsi un complément stratégique aux dispositifs traditionnels de surveillance, dans la mesure où ces derniers ne permettent ni une couverture spatiale continue, ni une fréquence d’acquisition élevée.

Une réflexion est en cours sur la complémentarité des techniques, notamment en ce qui concerne la contribution spécifique de l’outil satellitaire dans le système global de surveillance. Se pose ainsi la question de l’opportunité d’intégrer des capteurs radar à plus haute résolution, afin de renforcer la sensibilité sur les zones critiques.

Dans le cas spécifique du chantier du Canal, le recours à des données commerciales plus précises est envisageable, compte tenu de la taille du projet et de l’enjeu de sécurisation de l’ouvrage.