Une éruption du Piton de la Fournaise vue depuis l’espace

Suivi de la déformation du sol

Crédit photo : ocebenphoto de Pixabay

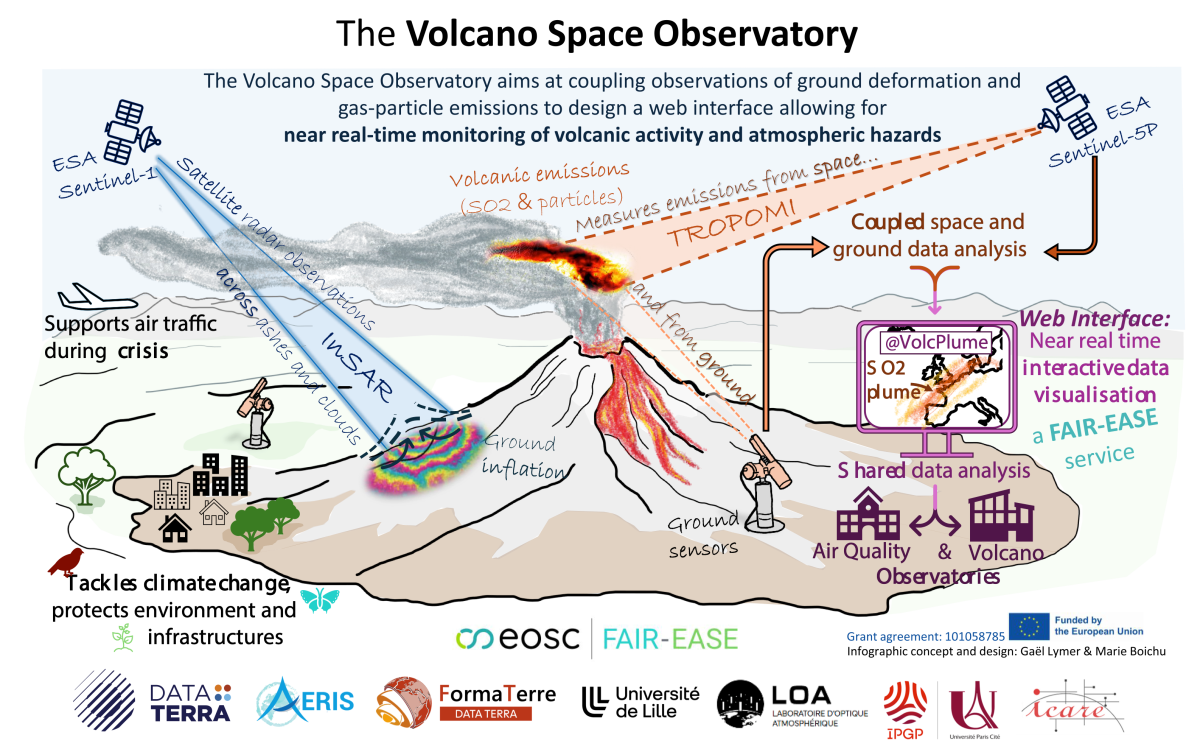

L’éruption du Piton de la Fournaise (2 juillet – 10 août 2023) sur l’île de La Réunion a offert une occasion unique de montrer l’apport des technologies spatiales dans la surveillance volcanique. L’épisode, marqué par des coulées de lave spectaculaires et une déformation notable de l’édifice, illustre la dynamique d’un réservoir magmatique situé à environ 2 km sous le sommet.

Coulée de lave - éruption du Piton de la Fournaise (2 juillet – 10 août 2023) sur l’île de La Réunion

En parallèle des mesures réalisées par l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise de l’Institut de Physique du Globe de Paris (OVPF–IPGP), deux approches satellitaires ont été utilisées :

le GNSS, qui enregistre en continu les déplacements du sol, et l’interférométrie radar SAR (Sentinel 1), qui cartographie avec précision les déformations liées à la mise en pression du réservoir magmatique, l’ascension rapide du magma vers la surface, et enfin son épanchement en surface sous forme de coulées de laves.

Les données, traitées via le pôle national FormaTerre de l’infrastructure de recherche DataTerra, s’intègrent dans le portail Volcano Space Observatory (VSO), pilote du projet européen EOSC FAIR-EASE (https://fairease.eu/kers/volcano-space-observatory) soutenant la Science Ouverte.

Ce dispositif fédère notamment le CNRS–Laboratoire d’Optique Atmosphérique (Université de Lille) et l’IPGP, afin de développer une approche interdisciplinaire combinant mesures terrestres, aéroportées, spatiales et modélisation pour mieux comprendre et gérer les crises volcaniques.

The Volcano Space Observatory

La méthode / en pratique

Deux technologies principales ont été mobilisées :

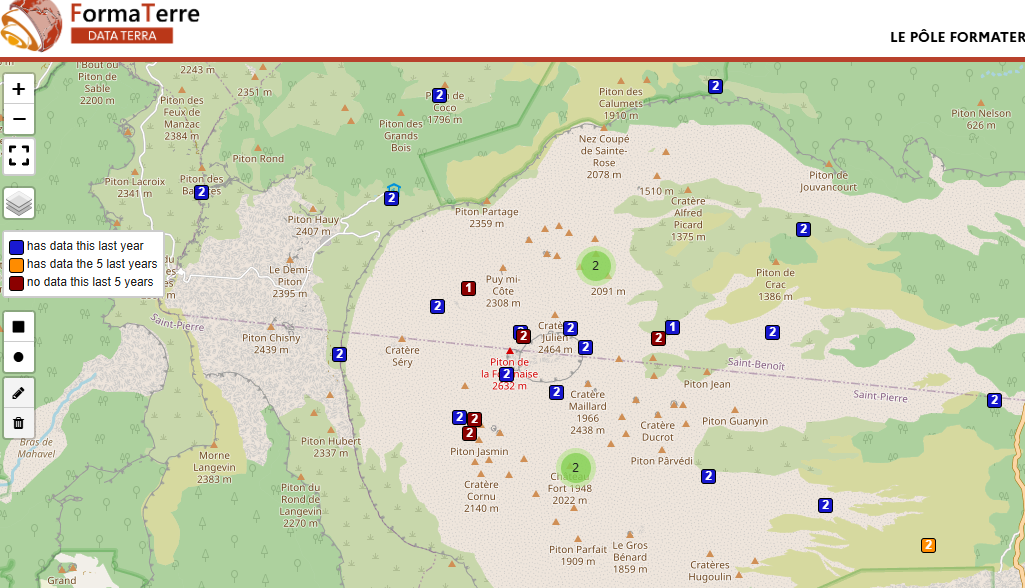

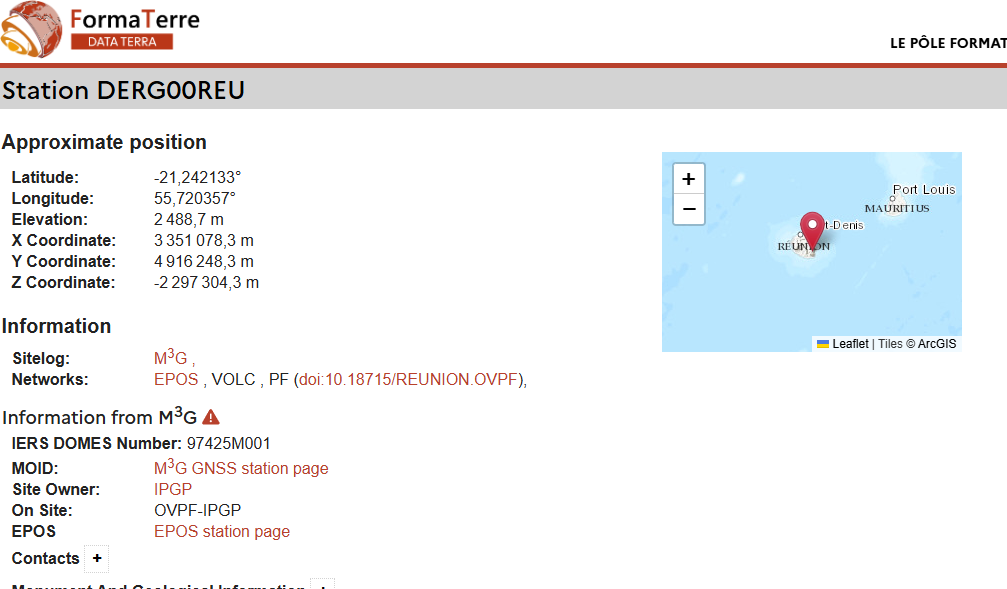

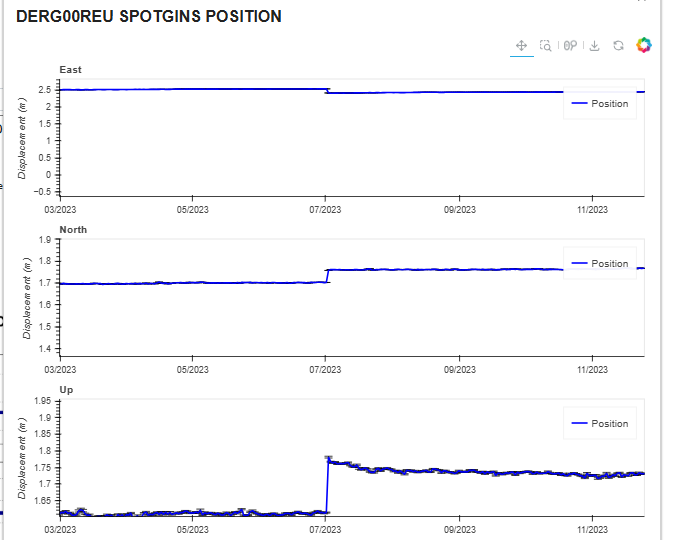

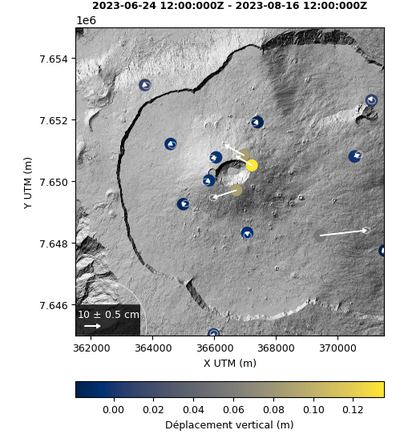

1. Surveillance GNSS - Service Geodesy Plotter

Le GNSS (Global Navigation Satellite System), via des stations permanentes du réseau européen Galileo ou américain GPS installées autour du volcan, fournit des séries temporelles précises de la position du sol. Celles-ci permettent de détecter des gonflements ou affaissements parfois de l’ordre du centimètre. Ces données sont accessibles via le service Geodesy Plotter développé par FormaTerre, qui permet la visualisation et le téléchargement de séries temporelles de position GNSS, basé sur les solutions produites par les centres d'analyse nationaux.

Geodesy Plotter - visualisation de la localisation des stations GNSS autour du volcan

Geodesy Plotter - exemple d’une station GNSS autour du volcan

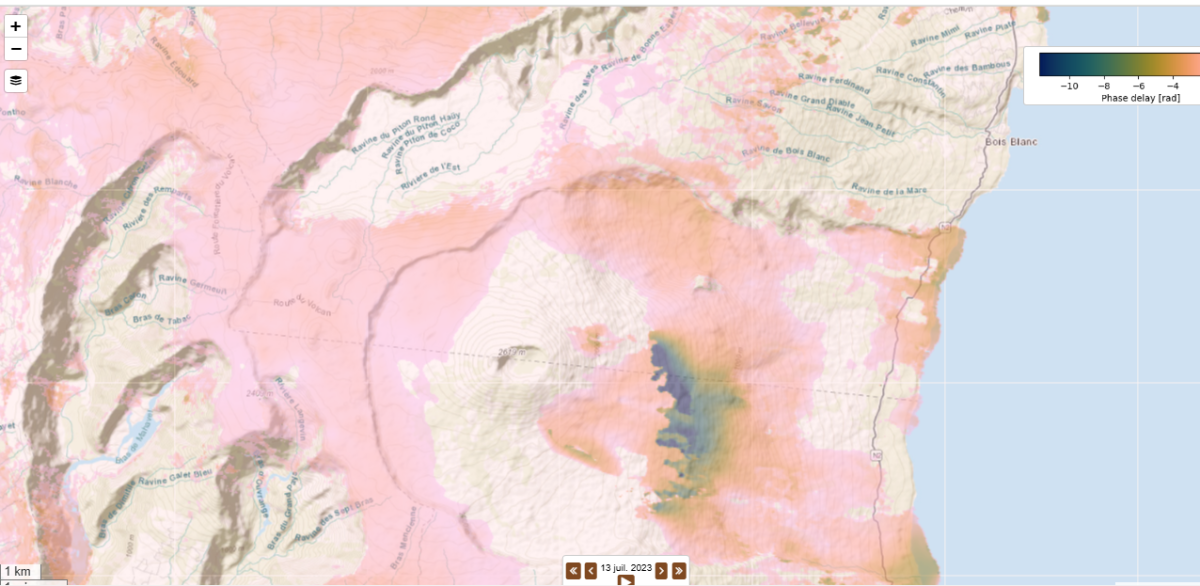

2. Interférométrie radar (Sentinel 1) - Service GDM-SAR-In

Les satellites Sentinel-1 du programme Copernicus acquièrent des images radar à intervalles réguliers (en mode IW (Interferometric Wide swath) avec une revisite de 12 jours), permettant de détecter les mouvements du sol à grande échelle et avec un résolution spatiale de 20 mètres.

Le service GDM-SAR-In (Ground Deformation Monitoring using SAR Interferometry) de FormaTerre exploite ces données pour produire des interférogrammes et des séries temporelles InSAR.

Le service de calcul à la demande GDM-SAR-In (Ground Deformation Monitoring using SAR Interferometry – Suivi des déformations du sol par interférometrie radar)

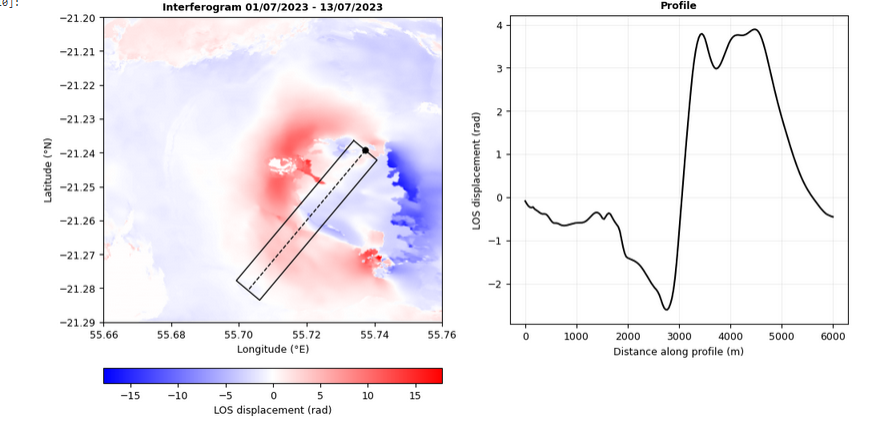

Un interférogramme est une image qui représente les déformations du sol entre deux acquisitions radar : en comparant la phase du signal réfléchi — c’est-à-dire la position de l’onde électromagnétique dans son cycle au moment où elle revient vers le satellite — sur deux dates différentes, il met en évidence les mouvements verticaux ou horizontaux, souvent visualisés sous forme de franges colorées, chaque frange correspondant à une certaine amplitude de déplacement (égale à la moitié de la longueur d'onde du satellite radar, soit 2.8 cm).

Cette technique permet de mesurer des déformations de surface avec une précision de quelques millimètres et une résolution spatiale décamétrique sur de vastes étendues, offrant ainsi un suivi régulier de l’évolution du sol.

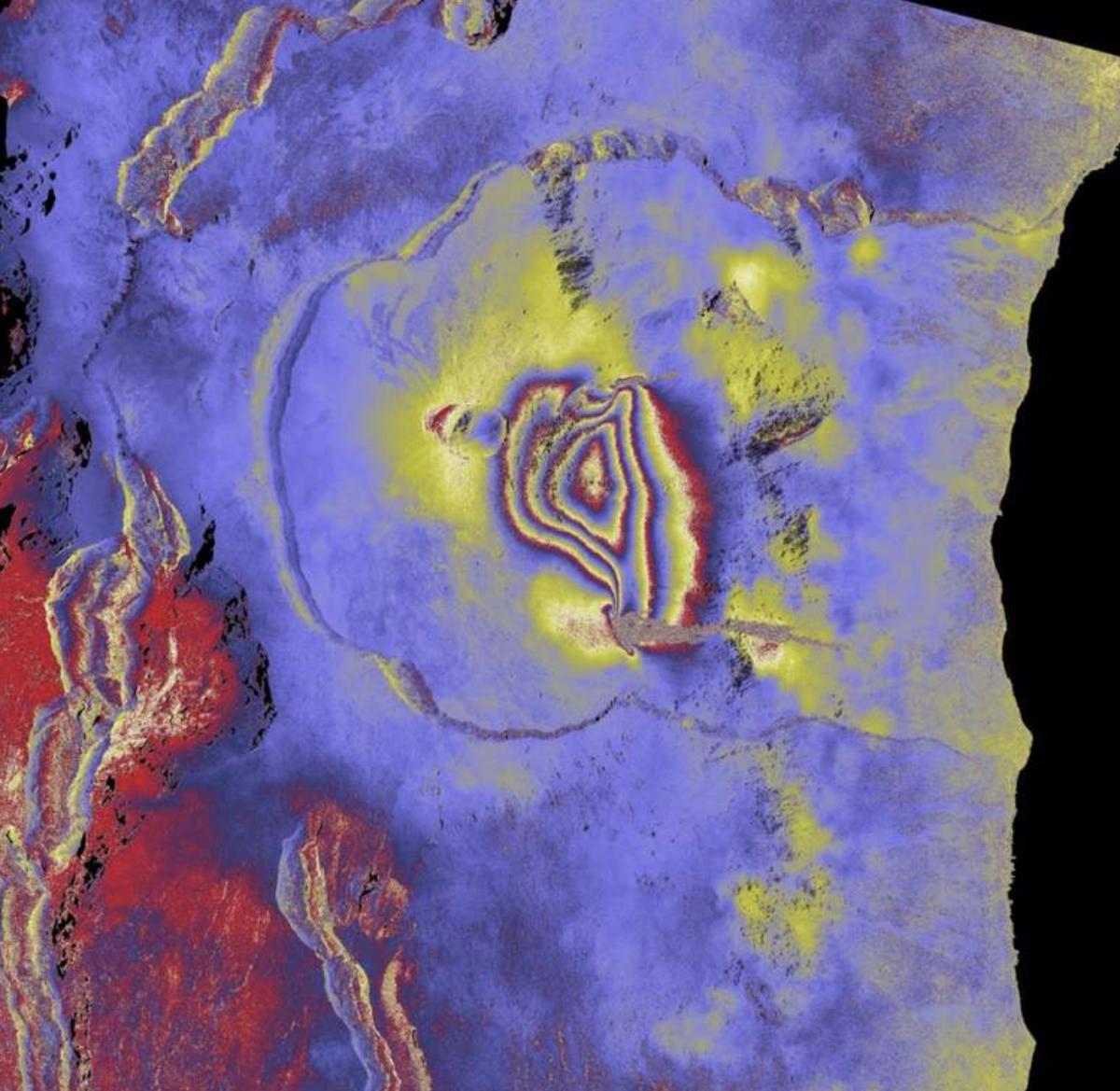

Interférogramme montrant les déplacements produits par l'éruption du 2 juillet 2023

Cette image interférométrique est obtenue à partir de deux acquisitions du satellite ALOS2 (Bande L) en mode Spotlight (SPT_158 Descending Right Look Angle ~30°) le 22/06/2023et le 06/07/2023. Les données montrent un déplacement sur le flanc est sud-est du cône sommital avec ~4 franges soit ~45-50 cm de déplacement du sol vers le satellite (©ISDeform ; OSUG-EOST-OSUL-IPGP-OPGC).

Les résultats

Dans le cas de juillet 2023, les séries GNSS ont mis en évidence un signal de gonflement avant l’éruption, interprété comme l’arrivée du magma en profondeur.

En parallèle, les interférogrammes Sentinel-1 calculés via GDM-SAR-In ont permis de cartographier spatialement l’extension de cette déformation, confirmant l’activité sous l’Enclos Fouqué, le cratère principal du Piton de la Fournaise.

La combinaison des deux méthodes, GNSS en continu et InSAR en surface, fournit ainsi une image cohérente et détaillée de la dynamique magmatique.

L’analyse a permis de distinguer trois phases caractéristiques :

- en phase pré-éruptive, un gonflement des pentes supérieures a été observé, signe de la mise en pression progressive du réservoir magmatique ;

- en phase syn-éruptive, la déformation est devenue rapide, liée à l’intrusion magmatique et à l’ouverture des fractures éruptives ;

- enfin, en phase post-éruptive, une déflation de l’ensemble de l’édifice a été détectée, conséquence de la vidange du réservoir magmatique.

Le GNSS a permis de suivre ces variations sur plusieurs stations, tandis que l’InSAR a mis en évidence les zones les plus déformées, notamment le long de fractures actives.

Ces données ont été croisées avec les observations sismologiques et visuelles, renforçant ainsi la compréhension des mécanismes d’intrusion et de vidange du volcan.

Les avantages et limites de la solution

L’intérêt principal de cette approche est sa complémentarité : le GNSS fournit un suivi continu, tandis que l’InSAR donne une cartographie précise de l’ensemble de la zone affectée.

Cependant, certaines limites existent.

Le radar perd de la cohérence sur les surfaces qui viennent d'être recouvertes par la lave, ou au contraire dans les zones densément végétalisées où l'onde radar ne parvient pas à atteindre le sol.

La fréquence des acquisitions (tous les 6 à 12 jours pour Sentinel-1) limite la réactivité en temps de crise ; c’est pourquoi les réseaux GNSS restent essentiels.

Evaluation socio-économique

L’apport de ces données est majeur pour la sécurité civile. Une meilleure anticipation de l’éruption permet de décider plus rapidement des restrictions d’accès, protégeant visiteurs et habitants.

Les coûts d’entretien des stations GNSS et de traitement des données sont modestes au regard des pertes économiques évitées, qu’il s’agisse d’accidents, d’interruptions touristiques ou de dommages aux infrastructures.

À l’échelle régionale, cette surveillance contribue aussi à maintenir l’image de La Réunion comme territoire sécurisé et résilient face au risque volcanique.

Dispositif de financement utilisé

La surveillance repose sur un financement pérenne combinant plusieurs sources :

- le CNES, le CNRS/INSU et Data Terra assurent le soutien aux services FormaTerre ; l’OVPF-IPGP bénéficie de moyens récurrents pour maintenir son réseau GNSS ;

- le Service National d'Observation "ISDeform" apporte son soutien au suivi régulier des déformations du volcan, en assurant le lien avec l'ensemble des agences spatiales acquérant des données sur le territoire.

Ces financements sont complétés par des projets européens (par ex. Volcano Space Observatory) pour le développement d’outils d’analyse.

Transférabilité

Cette approche est largement transférable à d’autres volcans actifs dans le monde, pour peu que l’on dispose d’un réseau GNSS minimum et d’images radar.

Elle a déjà été appliquée à d’autres volcans tropicaux (comme le Merapi en Indonésie).

Perspectives

Les prochaines années verront l’arrivée de constellations radar plus fréquentes et plus précises, permettant un suivi quasi-quotidien.

Par ailleurs, l’automatisation des traitements GNSS/InSAR, intégrée dans des tableaux de bord d’alerte, devrait renforcer la rapidité des analyses et leur accessibilité pour les décideurs publics.

Enfin, l’interopérabilité avec les données sismiques et d'émissions de gaz ouvrira la voie à une surveillance véritablement intégrée et multi-paramètres.