Une éruption du Piton de la Fournaise vue depuis l’espace

Suivi du dégazage volcanique

L'éruption du Piton de la Fournaise du 2 juillet au 10 août 2023 a marqué un épisode volcanique remarquable à La Réunion, pour sa durée et une activité particulièrement intense en début d’éruption, offrant une opportunité exceptionnelle de documenter l'apport des technologies spatiales dans la surveillance volcanique. Cette éruption s'est accompagnée de phénomènes de déformation significatifs de l'édifice volcanique, avec une déflation liée à la vidange du réservoir magmatique localisé à environ 2 km sous le sommet.

Crédit photo : ocebenphoto de Pixabay

Coulée de lave - éruption du Piton de la Fournaise (2 juillet – 10 août 2023) sur l’île de La Réunion

Au-delà de la déformation des flancs du volcan, cette éruption a généré d’importantes émissions de gaz volcaniques, notamment de dioxyde de soufre (SO₂), qui constituent un traceur privilégié de l’activité volcanique et un enjeu majeur pour la qualité de l’air.

Les méthodes satellitaires permettent de surveiller ce dégazage depuis l’espace, grâce à l’imagerie hyperspectrale et à des plateformes spécialisées de traitement des observations, développées avec le pôle national Aeris pour les services et données atmosphériques, au sein de l’infrastructure de recherche DataTerra.

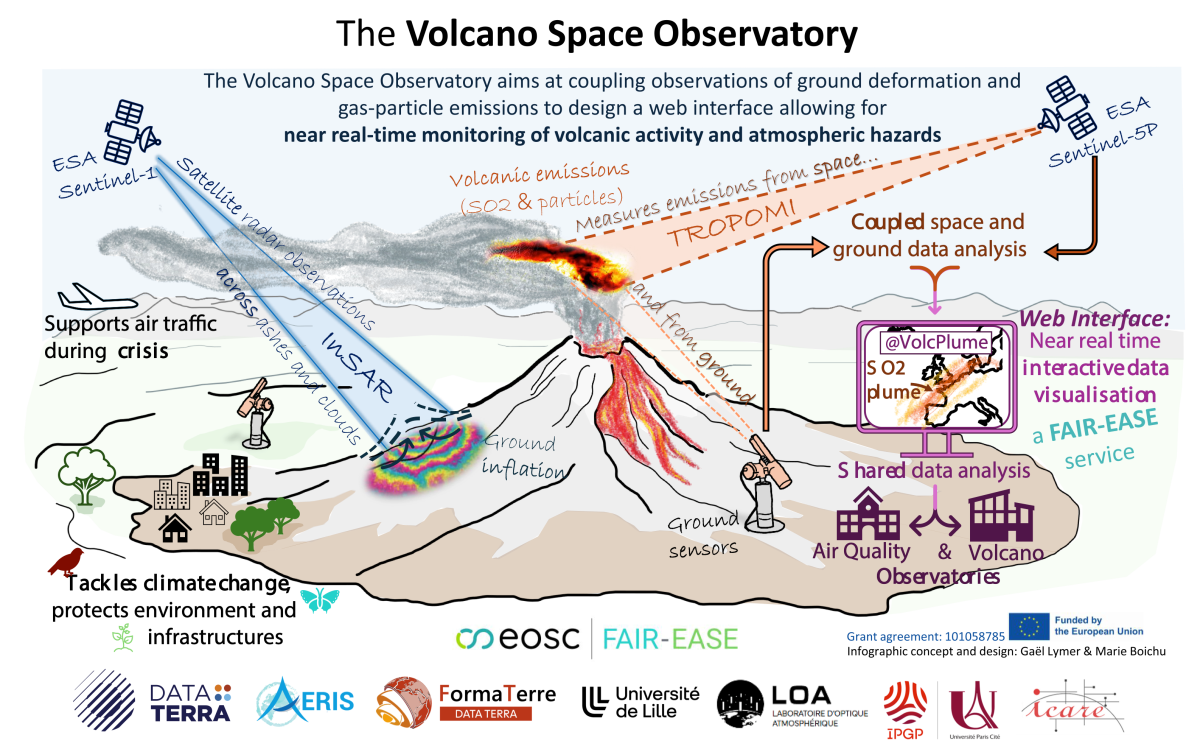

Ces traitements s’intègrent dans le portail Volcano Space Observatory (VSO), pilote du projet européen EOSC FAIR-EASE soutenant la science ouverte.

Ce dispositif fédère notamment le CNRS– Laboratoire d’Optique Atmosphérique (Université de Lille) et l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), afin de développer une approche interdisciplinaire combinant mesures terrestres, aéroportées, spatiales et modélisation pour mieux comprendre et gérer les crises volcaniques.

The Volcano Space Observatory

La méthode / en pratique

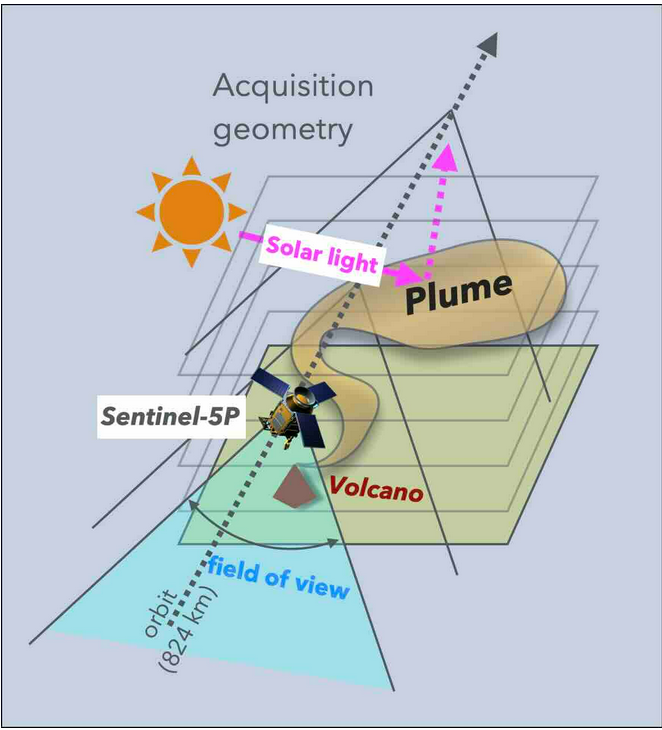

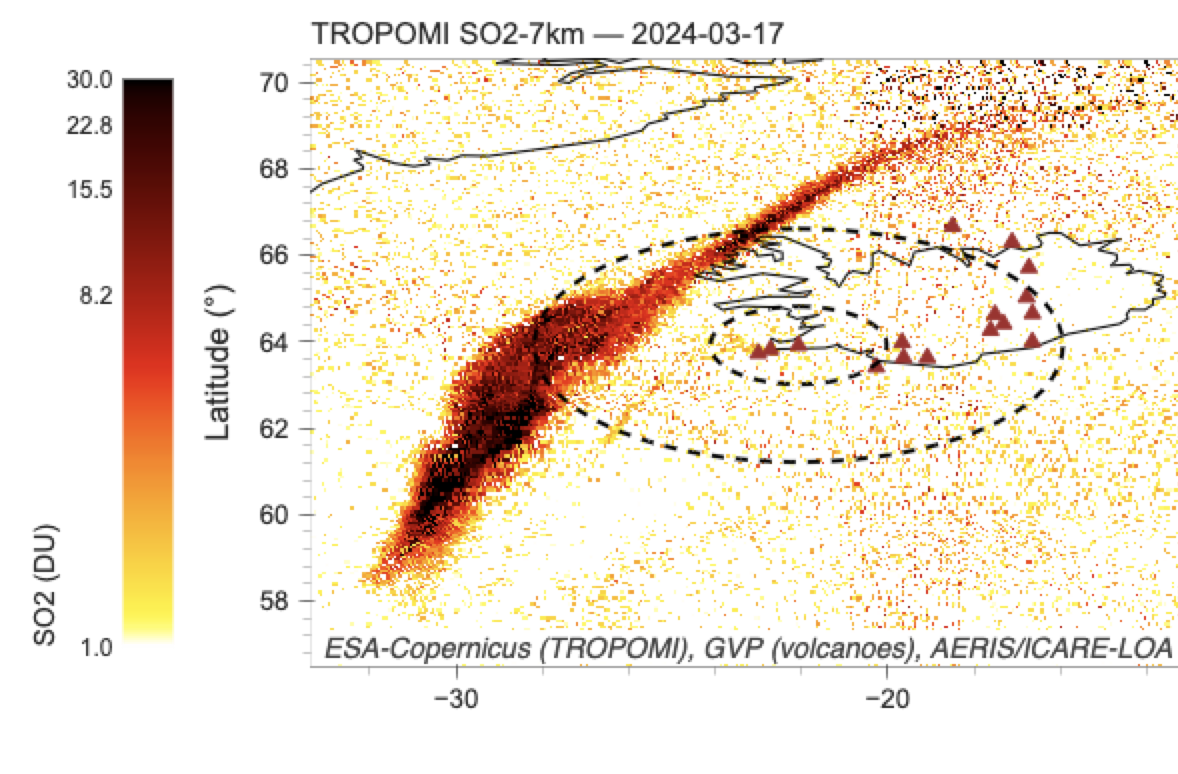

Plusieurs instruments satellitaires sont mobilisés pour mesurer le SO₂. Le spectromètre TROPOMI à bord de Sentinel-5P détecte dans l’ultraviolet l’abondance de SO₂ intégrée sur la colonne atmosphérique.

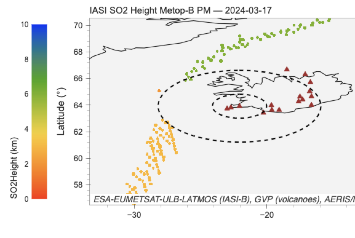

Les capteurs IASI à bord des satellites MetOp-B et MetOp-C apportent des observations dans l’infrarouge thermique, fournissant des indications complémentaires sur l’altitude du panache riche en soufre.

1. Surveillance hyperspectrale - Capteur TROPOMI/Sentinel-5P

Le capteur TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument) embarqué sur le satellite Sentinel-5P du programme Copernicus constitue un instrument de référence pour le suivi des émissions volcaniques de SO2. Avec une résolution spatiale de 3,5 × 7 km² et une couverture quotidienne globale, ce spectromètre permet de détecter les colonnes atmosphériques de SO₂ dans l’ultraviolet afin de cartographier la distribution spatiale des émissions de dioxyde de soufre volcanique.

Image TROPOMI/Sentinel-5P de la concentration en colonne intégrée de SO2 d'un panache volcanique (Islande, 17 mars 2024)

Image IASI/Metop-B de l'altitude du même panache de SO2, acquise quasi-simultanément avec l'image TROPOMI

2. Surveillance infrarouge thermique - Capteur IASI/MetOp

Le sondeur IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer à bord des satellites MetOp-B et MetOp-C), développé par le CNES en coopération avec EUMETSAT, apporte une capacité complémentaire de détection du SO2 dans l'infrarouge thermique, qui permet des acquisitions deux fois par jour en tout point du globe (une acquisition de jour et une de nuit).

Ces observations sont particulièrement sensibles aux panaches d'altitude (> 5km). Sa résolution spectrale élevée (0,5 cm⁻¹) permet une quantification précise des colonnes atmosphériques de SO2, en terme d’abondance et d’altitude.

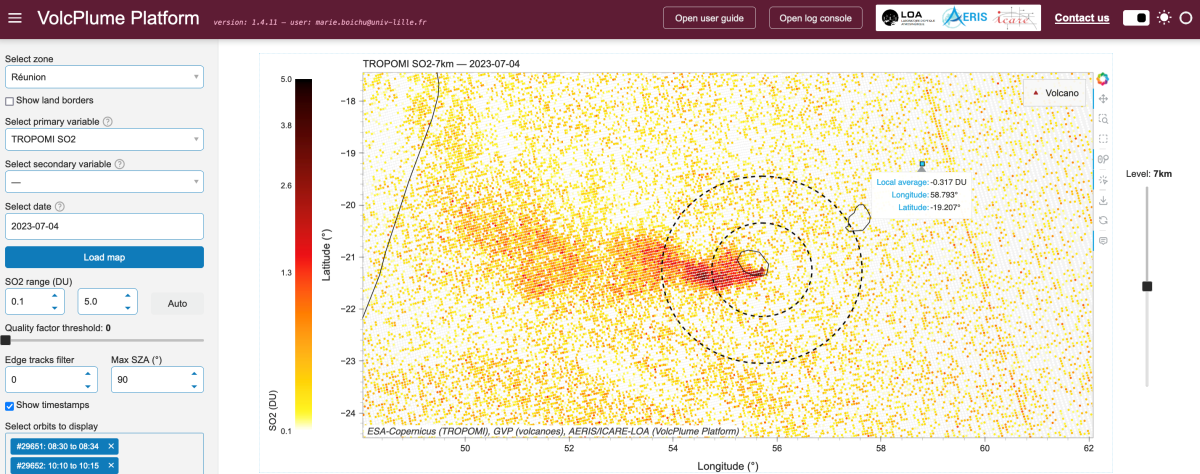

Plateforme de traitement VOLCPLUME

Ces données sont diffusées via le portail web Volcano Space Observatory (VSO) et des interfaces comme VolcPlume (https://www.icare.univ-lille.fr/volcplume/), associée à l’application SO2 Flux Calculator (https://dataviz.icare.univ-lille.fr/so2-flux-calculator), permettent d’en déduire les flux de dégazage journaliers en intégrant les données météorologiques de vent ECMWF/ERA5.

Traitements de flux de SO2 réalisés sur VOLCPLUME

La plateforme VOLCPLUME, développée par le Laboratoire d’Optique Atmosphérique en collaboration avec l'unité AERIS/ICARE de l'Université de Lille, intègre automatiquement les observations multi-capteurs, issues de satellites en orbite basse ou géostationnaire, pour produire des analyses en temps quasi-réel des émissions volcaniques.

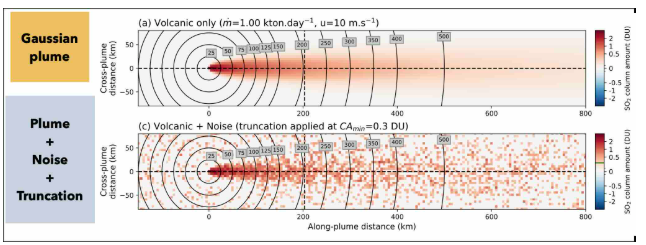

Basée sur la « méthode du disque », elle calcule notamment la masse de SO2 dans chacun des disques de rayon croissant centré sur le volcan, puis la convertit en flux à l’aide de l’application « SO2 Flux Calculator » développée en collaboration avec l’IPGP.

Pour cela, la plateforme se connecte au service climat de Copernicus C3S pour incorporer les champs de vent autour du volcan, issus des réanalyses ECMWF/ERA5 (https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels?tab=overview), et intégrer la vitesse du vent dans les calculs de flux.

Produits générés :

- Cartes de distribution spatiale du SO2 volcanique

- Séries temporelles de différentes quantités déduites des observations satellitaires en orbite basse ou géostationnaire, sur une zone volcanique quelconque choisie par l’utilisateur :

- Masse totale de SO2 (à partir des observations hyperspectrales S5P/TROPOMI, MetOp/IASI-B et IASI-C, Suomi-NPP/OMPS et Aura/OMI)

- Altitude d'injection des panaches

- Fraction nuageuse pour le contrôle qualité

- Propriétés des aérosols (température de brillance à différents canaux dans l’infrarouge et altitude/pression/température au sommet du panache de particules volcaniques)

- Données météorologiques associées (champs de vent ECMWF/ERA5)

Les résultats

En pratique, les cartes de SO₂ sont produites quotidiennement (ou 2 fois par jour à l’aide des capteurs dans l’infrarouge).

Le panache est identifié et sa masse estimée. Les réanalyses du champ de vent (ECMWF) autour du volcan servent ensuite à convertir cette masse en flux (tonnes/jour ou kg/s). Enfin, les résultats sont comparés aux mesures au sol réalisées par l’Observatoire Volcanologique (OVPF) au moyen de spectromètres UV déployés sur les flancs du Piton de La Fournaise, afin de valider et calibrer les estimations satellitaires.

L’approche satellitaire permet également de compléter les mesures au sol qui peuvent être défaillantes, notamment quand l’éruption s’intensifie et que le panache s’enrichit en cendres, ou que les conditions météorologiques sont défavorables. Ces estimations satellitaires ont ainsi été intégrées dans le bulletin de suivi de l’activité volcanique en temps de crise publié par l’OVPF pour l’éruption de 2022 (https://www.ipgp.fr/wp-content/uploads/2023/06/RA_OVPF_2022.pdf)

Lors de l’éruption de juillet 2023, les satellites ont détecté des panaches dès les premières heures. Les concentrations observées dépassaient parfois plusieurs dizaines de Dobson Units, équivalant à des milliers de tonnes de SO₂ émises par jour.

Ces flux ont montré de fortes variations, contrôlées par l’intensité du dégazage et de l’activité volcanique. Le panache s’est dispersé largement au-dessus de l’océan Indien, constituant une illustration des phénomènes de transport à longue distance des polluants volcaniques.

Les avantages et limites de la solution

L’observation satellitaire du SO₂ présente un avantage considérable : elle offre une couverture globale, même dans les zones inaccessibles et dangereuses, et permet de détecter rapidement des émissions y compris lors d’activités explosives riches en cendres. La combinaison de plusieurs capteurs améliore la fréquence et la fiabilité des estimations.

En revanche, la résolution spatiale reste limitée : les faibles émissions diffuses à basse altitude peuvent passer inaperçues. La présence de nuages épais ou d’aérosols en grande quantité peut atténuer la détection. Enfin, l’estimation de la hauteur exacte du panache reste délicate, ce qui peut influencer le calcul des flux.

Evaluation socio-économique

Le SO₂, qui coexiste souvent avec la cendre dans les panaches volcaniques et entraine une corrosion prématurée des turbines par l’acide sulfurique qu’il génère, est un paramètre suivi pour mieux évaluer l’impact des émissions volcaniques sur la sécurité aérienne. Les centres VAAC (Volcanic Ash Advisory Centres) s’appuient notamment sur ces données, en complément de simulations numériques, pour anticiper les déroutements de vols.

Les coûts de traitement et d’expertise sont relativement faibles par rapport aux économies réalisées, un seul déroutement aérien évité représentant déjà plusieurs millions d’euros. Connaître l’abondance de SO2 dans les basses couches de l’atmosphère est également crucial pour les autorités locales, afin de prévenir les risques sanitaires liés à la pollution de l’air d’origine volcanique.

Enfin, le SO2 se convertit en aérosols sulfatés lors de son trajet dans l’atmosphère. Ces petites particules entrainent des impacts sur le climat qui peuvent être majeurs pour des éruptions de très forte intensité atteignant la stratosphère.

Pour des éruptions plus modestes, cet impact sur le climat, quoique moins direct, est aussi scruté car les aérosols sulfatés peuvent modifier les propriétés des nuages.

Dispositif de financement utilisé

Les missions satellitaires Sentinel-5P (programme Copernicus) et MetOp (EUMETSAT, en collaboration avec le CNES pour le développement des capteurs IASI) sont financées par l’Union européenne et ses États membres. En France, le CNES, le CNRS/INSU et l’infrastructure de recherche AERIS assurent la mise à disposition et le traitement des données.

Le développement de la plateforme VOLCPLUME a bénéficié du soutien de l’ANR dans le cadre du projet du même nom (https://anr.fr/Project-ANR-15-CE04-0003).

Le portail Volcano Space Observatory a été développé dans le cadre du projet Horizon Europe FAIR EASE (https://fairease.eu/kers/volcano-space-observatory).

L’OVPF-IPGP complète ces observations par des mesures de terrain, financées sur fonds nationaux.

Transférabilité

La méthode est universelle : elle peut être appliquée à tout volcan dans le monde émettant du SO₂. Outre le Piton de La Fournaise, elle a été validée sur des sites très actifs comme l’Etna en Italie, et elle est déjà mise en œuvre sur plusieurs volcans, notamment en Argentine, au Costa Rica et aux Philippines.

Les principales limites résident dans la difficulté de détection d’émissions faibles à basse altitude, qui nécessitent des instruments plus sensibles installés au sol. Les conditions atmosphériques peuvent également affecter la qualité des restitutions.

Perspectives

Les perspectives sont très prometteuses. De futures missions de satellites en orbite basse (MetOp-SG) ou géostationnaire (Sentinel-4) offriront une observation plus raffinée de l’atmosphère, permettant un meilleur suivi des panaches volcaniques.

L’intégration avec les modèles de dispersion atmosphérique (CAMS, FLEXPART) renforcera les capacités d’alerte, en particulier pour le trafic aérien.

Enfin, dans le cadre du portail Volcano Space Observatory, des interfaces facilitant les analyses en temps quasi-réel multi-capteurs, intégrant SO₂, cendres, déformation du sol et données thermiques, permettront aux décideurs publics de disposer d’une vision globale et actualisée des crises volcaniques.